共价有机框架(COF)材料结合了传统聚合物的结构多样性和先进材料的高度有序晶体结构,其高度有序的纳米多孔结构提供了优异的电荷传输动力学,在下一代储能系统中展现出巨大潜力。然而,大多数COF通过溶剂热法或熔融反应合成,反应条件苛刻且产物通常为难以加工且机械稳定性差的粉末,严重限制了其实际应用。尽管目前已开发出有机助熔剂介导合成等策略来实现COF成型,但这些方法通常过程繁琐、反应周期长(>72h),如何同时实现COF的高结晶性和良好加工性仍是阻碍其实际应用的关键瓶颈。

为此,受自然界中存在氢键相互作用的启发,中南大学喻桂朋教授团队首次提出一种氢键交换诱导的微相分离策略(称为HBEiMS),在室温下5 s内即可成功制备出高结晶性的腙键连接的COF“A&B”凝胶。同时,其凝胶电解质表现出优异的循环稳定性,可连续运行 1600 h以上而电池性能无明显下降。对照实验和理论计算等揭示了溶剂氢键在COF 成型中的关键作用。该策略预计能为COF凝胶的规模化生产和应用提供启发。

该研究以题为“Establishing Covalent Organic Framework “A&B” Gel via Hydrogen Bond Exchange-Induced Microphase Separation”的论文发表在最新一期《Advanced Science》上。文章第一作者为范志文,文章通讯作者为喻桂朋教授和袁家寅教授。文章通讯单位为中南大学。

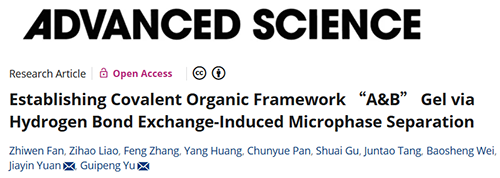

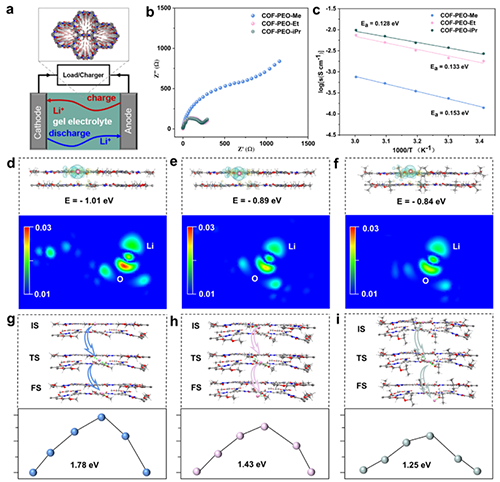

图1 氢键交换诱导的微相分离,构建COF“A&B”凝胶及侧链端基调节电池性能机理

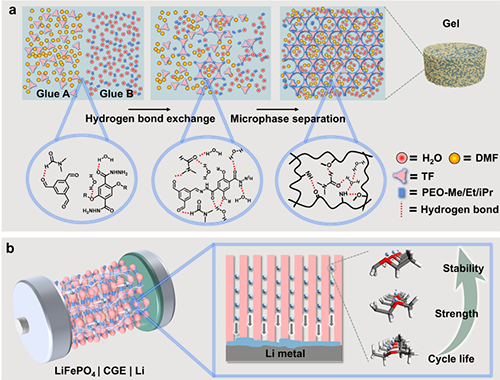

为了探究氢键交换诱导微相分离(HBEiMS)的作用,设计采取对照实验来探明DMF 与水之间的氢键对 COF 成型的影响,并研究凝胶形成机制。通过调节溶剂体积比和模拟计算等阐明,单体混合过程中 DMF 与水分子间的氢键作用实现了中间分子的预组装,确保了官能团的正确定位和取向,从而促进了快速高效的共价聚合,形成有序框架。同时,DMF 与水分子混合诱导的微相分离,在反应体系中高浓度下实现了 COF 晶体网络的均相分离。溶剂分子与 COF 晶体网络间的氢键相互作用进一步维持了生成凝胶的稳定性。

图2 溶剂氢键诱导形成COF凝胶的机理研究

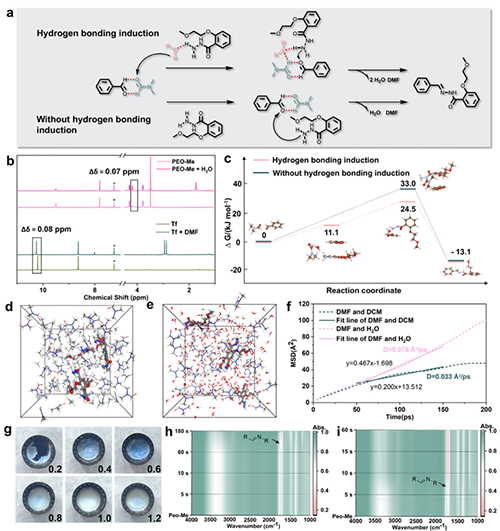

为调控COF 孔道内锂离子的传输微环境,基于上述策略通过修饰结构单元中侧链的末端基团(甲基、乙基、异丙基),成功合成了三种具有高结晶度和独特空间构型的COF 凝胶。此外,这三种凝胶具有很好的稳定性和机械性能,经电解质置换后,COF 凝胶的流变特性保持不变且电解质在其中分布均匀,为后续将凝胶电解质组装成器件提供了坚实基础。

图3 制备的三种COF凝胶结构的研究

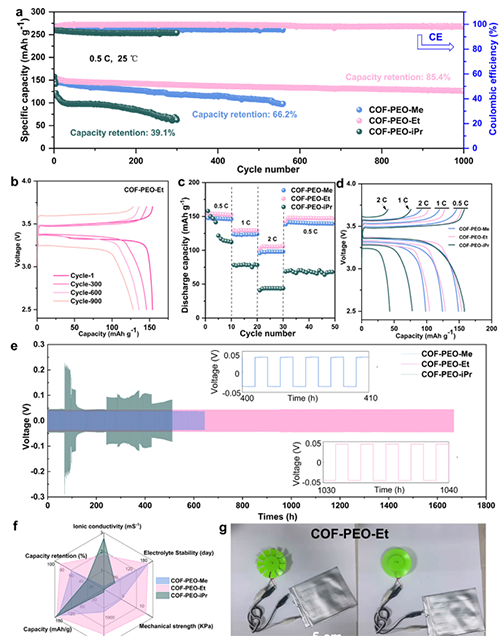

图4凝胶的电化学性能

随后探究三种COF 凝胶电解质的电化学性能及应用可行性。其中,COF-PEO-Et凝胶表现最为优异,其20 °C 时离子电导率高达1.8 mS cm-1,活化能低至0.133 eV。通过模拟计算深入探究侧链末端基团修饰锂离子与侧链氧原子的结合能及迁移势垒的影响,发现乙基修饰使结合能降低、迁移势垒减小,利于锂离子迁移。随后组装扣式电池测试性能,Li|Gel|LFP在 0.5 C 条件下循环 1000 次容量保持率 85.4%;Li|Gel|Li 对称电池中可稳定运行超 1600 h;此外能成功用于驱动柔性软包电池,具阻燃性,是下一代储能理想材料。

图5电池循环性能

总结:本研究建立“氢键交换诱导微相分离策略”,借助氢键交换诱导相变实现本体材料均相分离,可在室温下5 s内制备高结晶度 COF 凝胶。通过修饰单体侧链末端基团调控 COF 孔道内氧原子的电荷传输及锂离子与氧位点的结合强度,所得凝胶电解质循环稳定性优异,能稳定运行 1600 h,该方法为 COF 材料成型并实现工业化和实际应用开辟了新途径。

论文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202508484

- 中南民大张道洪教授/姜宇教授团队 Macromolecules:高性能超支化聚氨酯微相分离的原位可视化 2026-02-09

- 浙大罗英武教授团队 Adv. Mater.:编程微相分离 - 由单种共聚物创造一体化多材料 2025-12-16

- 中南民大张道洪教授/姜宇教授团队 Macromolecules 封面论文:超支化结构调控微相分离构建高强韧水凝胶 2025-07-12

- 东华大学廖耀祖/吕伟课题组、西安交通大学王嘉楠教授 AFM: 咪唑基离子化COF纳米纤维骨架构建快充准固态锂金属电池 2025-09-14

- 东华大学廖耀祖/吕伟课题组 Angew:D-A型COF异孔工程构建高倍率锂离子电池正极材料 2025-09-07

- 浙江大学刘平伟、史胜斌团队 Macromolecules:共价有机框架取向链增长的高性能聚烯烃 2025-08-27