随着柔性可穿戴电子技术的快速发展,对储能系统在机械柔性、结构稳定性及操作安全性等方面提出了更为严苛的性能要求。与传统有机电解质锂离子电池存在的易燃、易爆等安全隐患相比,水系锌离子电池(Aqueous Zinc-Ion Batteries, AZIBs)凭借其优异的本征安全性、资源可得性、成本优势及环境友好性,正逐步成为新一代柔性储能系统的有力竞争者。然而,AZIBs的实际应用仍面临诸多挑战,特别是在电解质设计方面,需同时解决电化学稳定窗口受限、锌枝晶不可控生长、电极/电解质界面副反应活跃以及凝胶介质力学性能不足等关键瓶颈问题。

针对上述问题,四川大学李忠明教授课题组近日在《Advanced Science》期刊发表题为《Tough Cellulose Hydrogel Electrolyte with Low Solvation for Highly Reversible and Flexible Aqueous Zinc-Ion Battery》的研究论文,提出并实现了一种低溶剂化、高韧性的纯纤维素基水凝胶电解质体系。该体系在显著提升锌负极循环可逆性与结构稳定性的同时,兼具优异的柔性与加工性,为柔性化、绿色化、可规模化水系锌电池的发展提供了新的电解质材料设计范式。

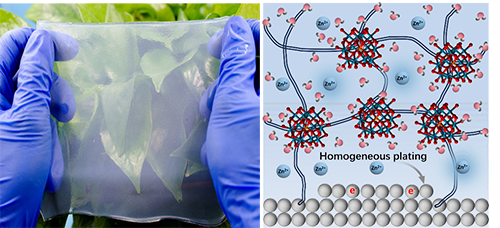

图一:通过溶液加工得到的大尺寸纤维素凝胶电解质照片及其电化学工作机理示意图。

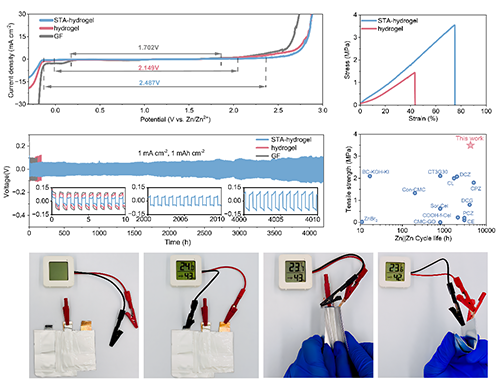

本研究通过化学中性的纤维素溶解体系,同时引入具有Keggin结构的聚多氧金属酸钨硅酸纳米离子(STA)作为双功能交联与调控组分,有效实现了天然纤维素的高效溶解与分子结构完整性保留,避免了传统酸性或碱性溶解体系中常见的降解问题,从而构建出结构致密且高度稳定的水凝胶网络。STA的引入在增强凝胶网络力学性能的同时,赋予体系显著的界面调控能力,能够有效调变锌离子的溶剂化结构,显著削弱第一水合层的结合强度和配位数,进而抑制析氢反应及锌氧化物等副产物的生成,显著提升锌负极的循环可逆性与长期稳定性。该STA水凝胶电解质在将锌离子溶剂化数由传统电解液中约5降至约2的同时,仍维持22 mS/m的高锌离子电导率,并实现了高达2.48 V的电化学稳定窗口,为高电压柔性锌电池的构建提供了关键电解质支撑。在微观结构上,STA可通过氢键和配位作用与纤维素分子链形成稳定交联网络,从而增强凝胶的结构致密性与完整性,赋予材料在保持约80%断裂伸长率的同时达到1.5 MJ/m3的高韧性,性能优于现有报道的纯纤维素水凝胶电解质体系。更重要的是,STA诱导下的水分子重新构型可形成低极化、方向性强的水通道结构,有效促进锌离子的脱溶剂过程与定向迁移行为,显著提升电极/电解质界面的离子传输速率和电化学反应动力学。进一步的有限元模拟结果表明,STA水凝胶能够显著改善锌负极表面的电场分布与电流密度均匀性,抑制局部过电位与枝晶尖端增长倾向,从而为锌电极的稳定平面沉积构建良好的界面微环境。

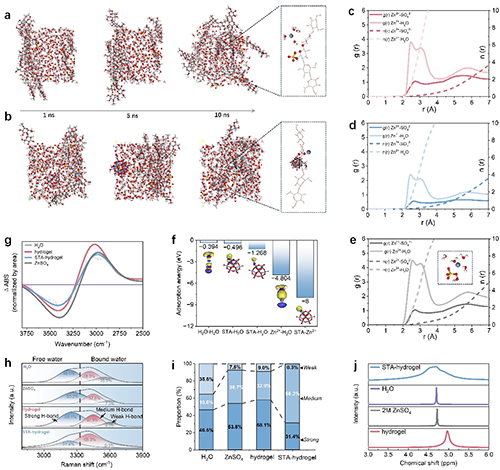

图二:STA水凝胶中电解质离子水合结构表征与分子动力学模拟计算。

在长循环性能评估中,采用STA水凝胶电解质构建的Zn||Zn对称电池在1 mA/cm2的电流密度下可实现超过4000小时的稳定运行,且未出现明显的电压波动或短路失效。值得关注的是,即便在极低电流密度(0.1 mA/cm2)下,该体系仍表现出优异的循环稳定性,有效克服了多数水凝胶体系在低倍率条件下因离子迁移受限而引发的容量衰减与电化学性能退化问题。在全电池构型验证中,研究团队选用五氧化二钒作为正极材料,构建了基于STA水凝胶电解质的软包全电池。在0.5 A/g的电流密度下,该电池在经历1000次充放电循环后,仍能保持超过接近200 mAh/g的稳定比容量,显著优于采用传统电解质体系的对照样品;即便在2 A/g的高倍率条件下,也仍具备良好的容量保持能力,展现出稳定的倍率响应。此外,在大机械变形条件(如弯折、卷曲)下,该软包电池仍保持稳定的输出电压和容量,验证了STA水凝胶体系在柔性储能设备中的应用可行性。静置自放电测试显示,使用STA电解质装配的电池在满电状态下静置72小时后容量保持率仍达85%,明显优于传统纤维素水凝胶和液态电解液体系(58%),体现出该水凝胶电解质对副反应的有效抑制能力。为揭示STA在溶剂化结构调控中的关键作用,研究结合分子动力学(MD)模拟与密度泛函理论(DFT)计算进行机理分析,结果表明STA分子中的强极性W=O键可与周围水分子产生显著静电作用,有效破坏原有的水-水氢键网络,诱导形成结合能较弱、脱溶剂速率更高的水合结构,从而促进锌离子在电极界面的快速迁移。拉曼与红外光谱分析进一步证实,STA水凝胶体系中以弱氢键水和自由水为主,氢键有序性显著降低,核磁共振谱图也同样呈现出典型的氢键断裂特征。这些实验证据与计算结果共同揭示了STA在水结构重构及溶剂化调控过程中的诱导作用,进而实现对锌电化学行为的有效优化。更为重要的是,该水凝胶体系所使用的纤维素原料来源广泛(如棉纤维、滤纸等),溶解过程无需强酸碱条件,整体制备路径绿色、简便且具有良好的可扩展性,具备大尺寸成膜及批量化生产的潜力。尤其值得强调的是,该体系在无任何额外水溶性聚合物增强组分的条件下,即可获得兼具优异力学性能与电化学稳定性的低成本电解质,在绿色储能材料设计领域展现一定的应用前景。

图三:STA水凝胶电解质的电化学窗口、力学拉伸曲线、对称电池循环、以及在软包电池充放电过程中机械柔性与电化学稳定性展示。

综上所述,本研究通过协同构建结构优化与溶剂化调控策略,系统性提升了纯纤维素水凝胶电解质在水系锌离子电池中的电化学性能与力学稳定性,开辟了绿色、可持续柔性储能材料设计的路径。该工作不仅实现了电解质在高稳定性锌负极界面行为与大变形柔性应用之间的平衡,也在材料可再生性与制备工艺环保性之间提供了统一的解决方案。从前驱体溶解体系设计、交联网络构筑、离子传输行为调控,到器件电化学性能评估与柔性软包电池实证验证,该研究覆盖材料设计与工程实现的完整链条,材料体系具有良好的可拓展性,有望推广至其他类型的水系二次电池体系,为下一代高安全性储能技术的持续发展提供可行的材料支撑。论文第一作者为四川大学新能源材料与器件专业本科生陈帆,硕士研究生李轩与博士研究生陈施朋为共同第一作者。论文通讯作者为四川大学李忠明教授团队杨红丽助理研究员、周生洋特聘研究员。

如需进一步了解该研究成果,欢迎通过以下链接阅读原文:https://doi.org/10.1002/advs.202511759。

- 华东师范大学张强课题组《Sci. Adv.》:基于纳米纤维素制备高强度、高柔韧性的全降解生物质泡沫材料 2025-08-08

- 中国科大龚兴龙教授团队 AFM:天然皮肤启发的多功能柔韧皮革基电子皮肤 2025-05-27

- 中科院海洋所段继周团队 CEJ:具有增强防污性能的透明且机械耐用的有机硅/ZrO2溶胶杂化涂层用于海洋防污 2024-05-07

- 广西大学王睿猛 、赵祯霞团队 AFM:压缩触发动态氢键LDH@纤维素半柔性微纳气凝胶瞬时释放纳米塑料用于可持续水修复 2026-01-31

- 东林于海鹏/沈化赵大伟/UT-Austin余桂华 Nat. Commun.:全纤维素新材料 - 生物泡沫 2026-01-24

- 天津大学苏荣欣教授团队 AFM:液相调控赋能高性能纳米纤维素凝胶设计 2026-01-14

- 哈工大张乃庆教授团队 Angew:- 70℃工作的“抗冻”水系锌离子电池 2025-10-06