柔性触觉传感器广泛应用于仿人机器人、可穿戴医疗和智能人机界面等新兴技术领域,对器件的稳定性与感知性能提出了更高要求,尤其是在复杂机械条件(如高剪切、高压力)下,这类多层结构的传感器容易发生界面分层或失效,严重限制了其实际应用。器件层间界面粘接可以解决器件力学稳定性问题,然而,现有界面粘接方法往往以牺牲传感性能为代价。同时实现多层传感器的高韧界面粘接并保持优异传感性能,仍面临显著挑战,南方科技大学郭传飞教授团队创新性地采用超支化聚氨酯(HPU)构建微柱粘接界面,通过将微柱直径控制在材料的缺陷敏感尺度以下,有效抑制结构缺陷,实现了高达5095 J m-2的界面韧性。同时,该团队将HPU微柱粘接界面结构用作传感器的间隔层(spacer),微柱在加载过程中可弹性屈曲,提高响应速度,同时降低器件整体刚度,显著增强了传感器的灵敏度与最低检测限,最终实现柔性多层传感器在极端工况下的界面稳定性与传感性能协同提升,为下一代柔性电子器件提供了新的设计策略。

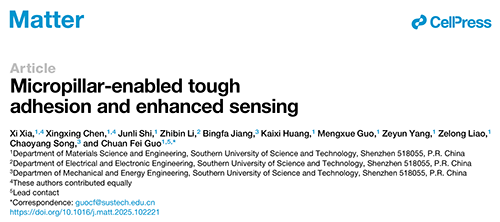

研究团队首先通过材料设计,合成了具有优异力学性能的HPU弹性体。这种材料因其分子结构中特有的氢键作用,表现出高强度(约44 MPa)和高延伸性(约1000%)。研究发现,HPU的缺陷敏感尺度约为77 μm,当微结构尺寸小于这一阈值时,材料表现出明显的尺寸效应——即随着微柱直径的减小,其韧性显著提升。研究人员采用3D打印与模板复制技术制备了一系列直径从50 μm至800 μm、高度200 μm的HPU微柱阵列,并通过溶剂溶胀粘接构建了不同直径的HPU微柱粘接界面。

图1. 基于高韧性HPU的微柱界面构建与尺寸效应解析

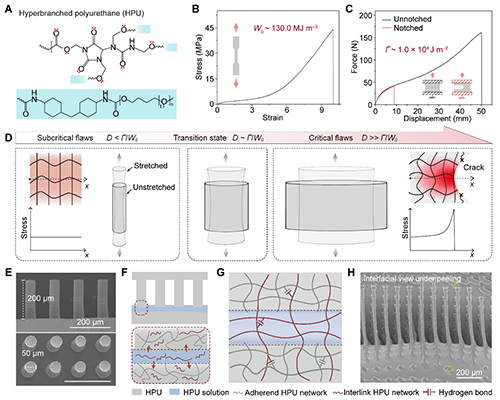

界面剥离和拉伸测试发现,当微柱直径小于材料的缺陷敏感尺度时,微柱内部几乎不含能够诱导裂纹扩展的临界缺陷,因此能承受更大的拉伸变形,有效提升界面韧性。具体而言,当微柱直径为50 μm时,界面韧性达到了5095 J m-2,比传统粘接的界面增韧提升了一个数量级以上。

图2. 微柱结构界面的粘接性能

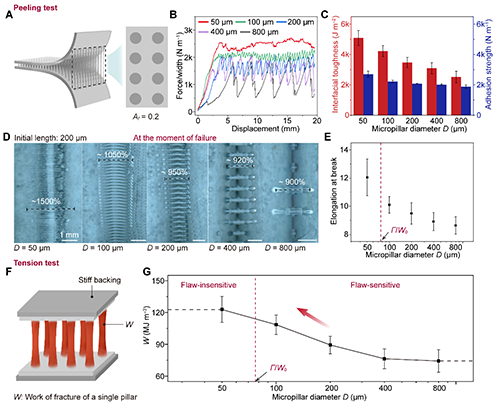

此外,这些微柱结构不仅提升了界面稳定性,还被集成至柔性离电传感器中,作为关键spacer使用。在器件构型上,微柱垂直排列于上下电极之间,并分布在传感区域的四周,与离子凝胶层共同构成传感单元,确保不同功能层之间的机械连接与结构完整性。

图3. 微柱spacer离电传感器的结构设计与界面性能

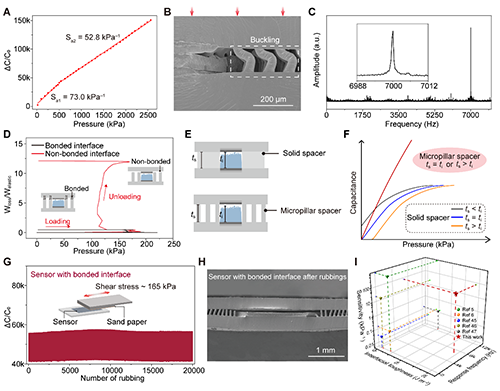

这些微柱结构不仅提升了界面稳定性,还作为传感器的spacer发挥了关键作用。由于微柱在受压时能够弹性屈曲,有效缓解了压缩引起的材料硬化现象,使得传感器能够在大范围压力内保持较高的灵敏度(0–450 kPa内为73 kPa-1,450–2500 kPa内为52.8 kPa-1),避免了传统spacer容易出现的信号饱和问题。同时,微柱结构在加载与卸载过程中表现出类似弹簧的响应行为,有限元分析结果表明,微柱结构能够有效储存和释放应变能,显著降低了加载-卸载过程中的界面能量损耗,从而大幅提升了器件的响应与恢复速度,使其能够响应高达7000 Hz的动态机械刺激。

图4. 传感器的传感性能

强韧的微柱界面在反复摩擦下仍能保持稳定连接。器件在施加750 kPa压力和165 kPa剪切应力的条件下,经2万次循环摩擦后,输出信号依然稳定无明显漂移,器件内部各功能层保持完好未出现剥离或错位,体现出极高的界面疲劳抗性和长期可靠性。

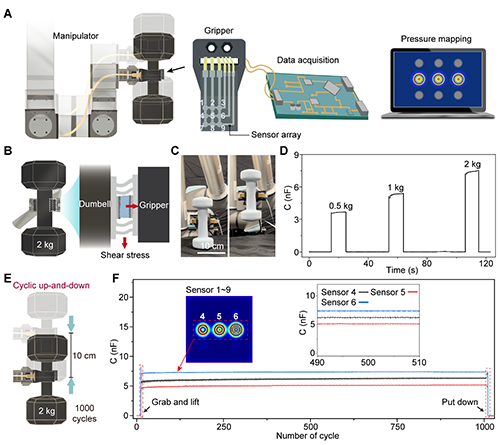

在实际应用方面,研究团队进一步将该传感器阵列集成到机器人夹爪上,并成功实现了对重达2.0 kg的哑铃的稳定抓取。在抓取过程中,传感器准确识别了不同重量下的抓力变化,并在长达1000次的上下快速移动过程中保持了出色的稳定性,远远超过传统PDMS封装传感器的性能,体现了显著的应用优势。

图5. 传感阵列在机器手抓取重物中的应用

本研究揭示了基于超支化聚氨酯微柱的尺寸效应增韧机制,并成功将其应用于柔性传感器中,实现了界面粘接强度与传感性能的协同提升。得益于其优异的机械稳定性与快速、高灵敏的响应能力,该器件在机器人抓取重物等极端工况下表现出出色的可靠性与实用性。该结构设计策略为柔性电子器件中兼顾力学稳固性与功能响应性的器件构建提供了新思路,有望在智能机器人、医疗健康、人机交互等领域发挥一定的作用。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.matt.2025.102221

- 中南民大张道洪教授/姜宇教授团队 Macromolecules:高性能超支化聚氨酯微相分离的原位可视化 2026-02-09

- 南京林业大学杨蕊副教授 Carbohyd. Polym.:木基高强度粘附性导电水凝胶用于柔性传感器 2025-09-28

- 鲁东大学徐文龙 Small:机器学习辅助的表面活性剂增强型抗溶胀水凝胶柔性传感器用于水下手势识别 2025-05-26

- 阿尔伯塔大学曾宏波教授 AFM:皮肤角质层启发的本征保湿抗冻两性离子水凝胶用于智能柔性传感器 2025-04-14

- 哈佛锁志刚院士与西安交大吕毅/唐敬达提出磁辅助-水凝胶粘接方法用于器官移植 2021-11-11

- 西安交大卢同庆教授课题组《AFM》:软湿材料强韧粘接的一种通用策略 2020-07-17

- 哈佛大学锁志刚教授课题组:瞬时强韧非共价粘接 2019-09-12