柔性电子在可穿戴医疗、人机交互等领域需求迫切,其核心电容传感器需依赖高性能介电材料。然而,传统石油基弹性体(如硅橡胶)难以降解回收,大量重金属和其他有害物质进入生态系统,造成严重的环境问题和人类健康问题。现有自修复材料虽能缓解力学损耗,但其对温湿度等环境变量的敏感性严重制约性能,导致集成传感器存在力学鲁棒性不足、环境稳定性差等缺陷,难以满足复杂工况下的长效需求。相比之下,共价适应网络(CANs)通过动态共价键赋予热固性聚合物可重构特性,兼具自修复性、可控降解性、全周期可回收性及增强的力学耐久性等优势。然而当前多数CANs依赖高温(>100°C)触发键交换实现再加工,长期热暴露引发的不可控断链会导致机械性能不可逆衰减。如何开发兼具机械鲁棒性、闭环可回收性及高介电性能的材料,成为可持续柔性电子的关键挑战。

针对这一难题,南京理工大学傅佳骏教授/徐建华副教授团队在温和条件下的化学解聚技术的基础上,创新提出“双网络交联增韧策略”,通过三嗪环的共价键(S?Ar反应)与牺牲性氢键协同作用,研制出一种可解聚合的热固性弹性体。该材料不仅实现闭环化学回收(原料回收率>90%),还表现出超高韧性(6.64 MJ·m?3)、快速弹性恢复(400%应变下1分钟复原)及高介电常数(5.94 @100 kHz),打破传统材料性能壁垒。

2025年4月21日,相关工作以“Depolymerizable Thermosetting Dielectric Elastomers Toughened by Sacrificial Hydrogen Bonds for Sustainable Capacitive Strain-Sensor”为题发表在国际期刊《Advanced Functional Materials》上。

01:可解聚弹性体的制备与双网络结构设计

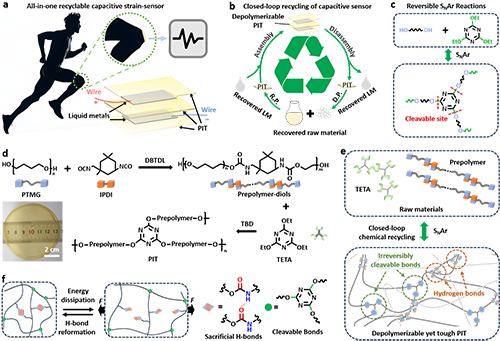

图1 材料的设计思路和功能实现

基于液态金属(EGaIn)电极与PIT2介电层的集成,所制备的传感器展现出人体关节运动精准监测能力和再生性(图1)。该介电材料通过三嗪环与二醇的芳香亲核取代反应(S?Ar)构建交联网络,在温和催化条件下实现闭环化学再生(图1c、d)。超分子氢键与共价键的协同效应赋予材料韧性和弹性双重优势(图1f),三嗪环特有的偶极极化效应更使其在100 kHz下具备高介电常数。

02:力学韧性突破与环境稳定性验证

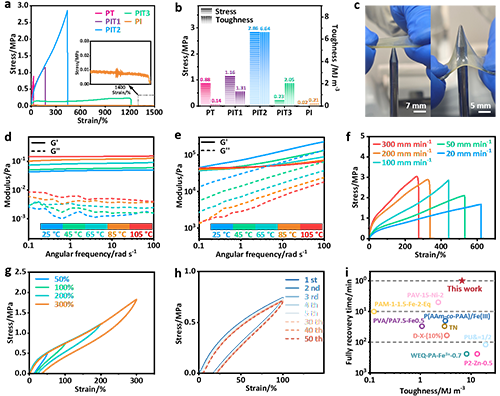

图2 热固性弹性体的强韧性、回弹性和机制研究

可解聚弹性体拉伸强度达2.86 MPa,延展性440%,韧性较纯共价网络提升47倍(图2)。独特的氢键牺牲机制在循环载荷下有效分散应力,50次100%应变拉伸后仍保持稳定(图2h)。材料通过局部链松弛和滑动引起应力重新分布,有效地耗散机械能,同时保持结构完整性。与同类型已报道材料对比,在弹性和韧性的综合角度考量,PIT2介电材料具备独特优势(图2i)。

03:闭环回收与自修复机制

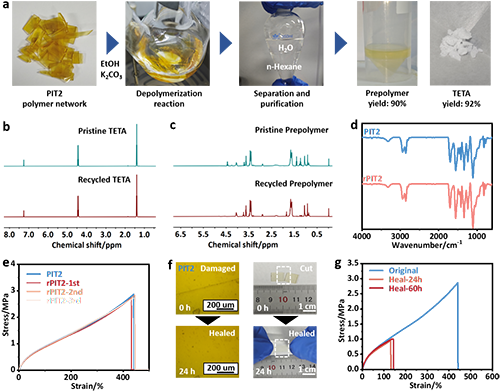

图3解聚合闭环回收和自修复性能研究

在温和碱性乙醇中,弹性体可完全解聚回收三嗪单体(效率92%)及预聚物(效率90%),通过再聚合的功能验证表明,回收的单体保持了充分的反应能力,原始和重建的PIT2网络之间的FTIR曲线(图3d)和力学性能(图3e)几乎相同,证实了结构参数和材料功能的完全恢复。同时,动态氢键赋予材料室温自修复能力,24小时修复后裂纹消失,机械性能部分恢复(图3g)。

04:可回收电容传感器与人体运动监测

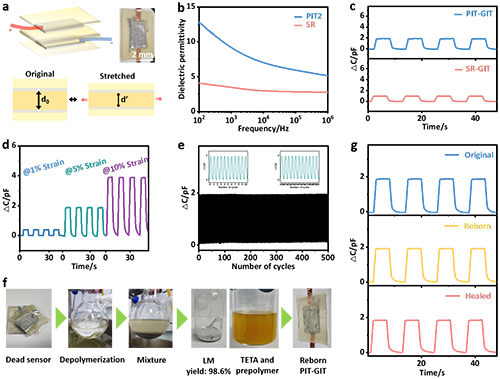

图4 电容介电传感器的结构和性能研究

基于PIT的高介电特性,团队开发了液态金属电极-弹性体复合传感器(PIT-GIT)(图4)。其线性响应范围达1%-250%应变(灵敏度因子GF=0.98),可稳定循环500次以上。废弃器件经解聚可回收全部电极与介电材料,新制备传感器性能与原始器件一致。该传感器成功应用于关节弯曲、渐进运动等场景,展现了优异的实时信号捕捉能力。

南京理工大学傅佳骏/徐建华团队近年来致力于动态聚合物极端力学性能设计研究:基于牺牲型微孔策略诱导裂纹自适应运动的策略制备了柔韧抗撕裂的自修复弹性体(Adv. Mater., 2024, 36, 2410650);通过仿生平滑肌组织诱导裂纹偏转的策略制备了柔软而强韧的自修复材料(Nat. Commun., 2023, 14, 130);基于超分子组装技术制备了仿生人体肌腱组织的柔韧耐疲劳自修复材料(Adv. Mater., 2023, 35, 2300937);基于非对称疏松氢键密堆积诱导超分子氢键次级松弛运动的思想创制了高硬度室温自修复玻璃态聚氨酯(Angew. Chem. Int. Ed., 2021,60, 7947);提出模仿蜻蜓翅膀微结构的策略极大提升高硬度自修复塑料的断裂韧性并改善断裂行为(Matter, 2021, 4, 2474);通过分子工程诱导的双连续纳米结构显著提升柔性自修复材料的抗疲劳、弹性和热稳定性(Mater. Horiz., 2023,10, 2968);提出非特异性超分子基元错配激活硬相氢键的策略创制室温超快自修复柔韧材料(Mater. Horiz., 2021, 8, 3356)。

全文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202505979

- 广西大学王睿猛 、赵祯霞团队 AFM:压缩触发动态氢键LDH@纤维素半柔性微纳气凝胶瞬时释放纳米塑料用于可持续水修复 2026-01-31

- 北京化工大学郭金宝教授团队 AFM:基于双动态共价网络的可回收液晶弹性体 - 用于多形态可持续应用 2026-01-12

- 北科大/华电查俊伟教授团队 Adv. Mater.:共价适应性网络助力实现可持续聚烯烃电缆绝缘材料 2025-12-28

- 四川大学雷景新教授、江亮副研究员《Adv. Sci.》:醇溶聚氨酯构建可打印、可回收、超快速响应的电容传感器 2024-10-19

- 南科大杨灿辉、葛锜《Nat. Commun.》:具有多模式传感功能的离子电容传感器 2023-08-11

- 南理工傅佳骏/南林徐建华《Nat. Commun.》:仿生平滑肌结构设计高抗撕裂柔性自修复可拉伸电容传感器 2023-01-15

- 上海工程技术大学宋仕强团队 AM:应变诱导离子通道排列与温度激活离子门控实现超高电导增强-打造宽温域、高韧性全固态离子弹性体 2025-11-30