近日,四川大学高分子科学与工程学院邓华教授团队通过在凝胶网络中富集含氧官能团并构建定向离子传输纳米通道的方法来制备一种新型的离子热电材料(i-TE),在不牺牲其热电(TE)性能的情况下实现i-TE的长期可重复使用。具体来说,通过将高吸水性聚电解质聚丙烯酸钠(PAAs)引入半导体聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚(苯乙烯磺酸)(PEDOT:PSS)。同时,使用对Hofmeister效应敏感的PVA分子作为结构单元,通过冰模板法构筑了面外离子传输通道,并引入离子源氢氧化钠(NaOH)来制备亲水性TE凝胶(I-PPAs)。聚电解质PAAs作为离子源之一,可以解离大量的钠离子。面外离子通道的带负电荷的骨架上的部分Na+通过静电相互作用对OH-施加迁移阻力。Na+本身具有更高的迁移能力,这导致剩余的游离Na+表现出更高的热扩散系数,实现阳离子和阴离子的有效迁移分离,从而获得17.0±1.0 mV K-1的热电功率和62.8±1.62 mS cm-1的σi的TE性能。

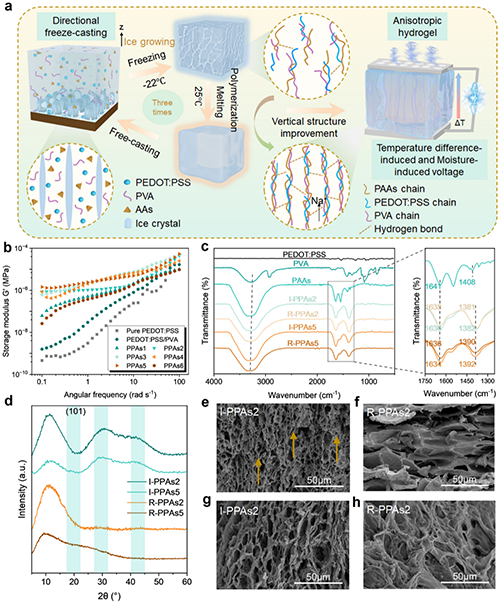

图1. (a)多功能凝胶的制备过程示意图。(b)凝胶前体溶液的储能模量。(c) I -PPAs凝胶的ATR-FTIR光谱。(d) I-PPAs凝胶的XRD图谱。(e-f) I-PPAs水凝胶和未构筑离子通道水凝胶的横截面图像。(g-h) II-PPAs水凝胶和未构筑离子通道水凝胶的表面图像。

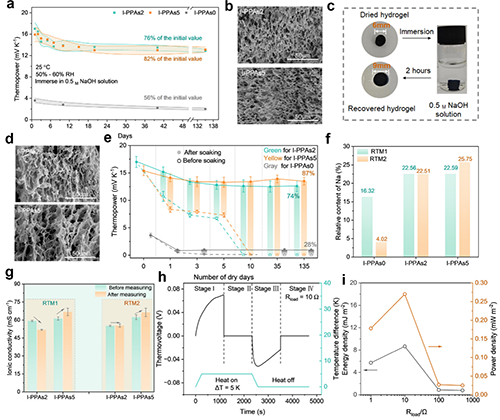

当凝胶置于空气中会发生脱水,导致性能失效。但重要的是,亲水性官能团,包括羟基、羧基和磺酸基团,具有反复吸收水分和保留大量电解质的能力,这赋予了i-TE水凝胶出色的可重复使用性。向干燥的凝胶补充盐溶液它几乎可以完全恢复到原始状态,并且随着PAAs含量的增加,TE性能回复率提高,即使在空气干燥135天后,样品可以恢复到87%的初始TE性能。

图2. (a)浸泡在电解质溶液135天后的热电性能结果和(b)水凝胶的横截面图像。(c)干燥和形状恢复的I-PPAs水凝胶的照片。(d)室温干燥后再浸泡在电解质溶液中的135天后I-PPAs凝胶的横截面图像和(e)热电性能测试结果。(f)经过135天的Na元素的相对含量。(g)水凝胶干燥和浸泡前后的σi。(h) I-PPAs凝胶的典型离子充电和电子放电过程。(i)具有不同负载电阻的ITEC器件的能量密度和功率密度。

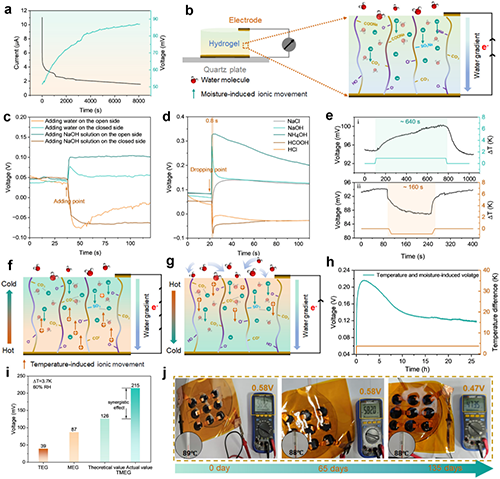

此外,丰富的含氧官能团赋予了凝胶湿气发电的性能,室温60% RH条件下,湿感应电压可达到87 mV,峰值电流为11μA。凝胶还表现出湿热协同的工作能力,为探索这一机制,分别在湿气发电装置的开放侧和封闭侧施加微小的温差,实验证实在封闭侧施加电压时,阳离子的解离将在靠近热电极的地方加速。热扩散和水分引起的离子迁移是协同的,进一步强化离子浓度梯度分布从而增大电信号。最终,在RH=60%和温差为3.7K的条件下,双驱动力作用的单个模块的输出达到215 mV,工作时间超过26小时,相较于传统i-TE有着显著的稳定性。最后,他们组装了3*3的自供电TMEG装置,利用废热水蒸气产生0.58V的电压,在室温环境放置135天后,通过补充电解质溶液,该装置的输出电压仍能达到0.47V。

图3. (a)湿气发电装置的实测电压和电流。(b)湿气发电装置中水分诱导电位的示意图。(c)湿气发电装置在向开放侧和封闭侧供应不同离子时的电压曲线。(d)酸碱反应试验结果。(e)湿热协同器件的电压分布以及(f-g)工作原理示意图。(h)长时间湿热协同发电测试的电压曲线。(i)不同驱动力的电压测试及理论结果。(j)集成器件从热水蒸汽中收集能量的输出图像。

这项研究为i-TE凝胶中“一次性”使用的困境提供了一种有前景的解决方案,并为使用水分和热量的协同发电提供了概念验证。该工作以“Long-term serviceable ionic thermoelectric hydrogel with temperature and moisture dual-driven waste energy harvesting capability”为题发表在《Small》上(Small 2025, 2501960)。文章第一作者是四川大学张茂,通讯作者为邓华教授。该研究得到四川省科技计划项目(编号:2023NSFSC1596)资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/smll.202501960

- 兰州大学唐瑜、吕少瑜 Adv. Mater.:有机亚稳室温磷光水凝胶 2026-02-21

- 南京理工傅佳骏/姚博文团队 Nat. Commun.:类神经、导电通路可重构的水凝胶基一体化电子电路用于人-机整合 2026-02-14

- 华科大罗志强教授团队《Nat. Commun.》:可注射导电水凝胶实现无线、微创深部脑神经调控 2026-02-10