肝衰竭是一种死亡率高达80%的疾病。目前,治愈肝衰竭的唯一途径是肝脏移植,然而供体肝脏来源有限,很多患者在等待过程中死亡。而可以缓解肝衰竭进展的疗法,如人工肝等均需要复杂的侵入性操作。目前,针对肝衰竭缓解的药物治疗仍然十分匮乏。近年来,人们发现肝衰竭的进展与肠道菌群密切相关,利用细菌本身的代谢潜力,有望为肝衰竭的干预和治疗提供新的突破口。然而,消化道环境高度复杂:胃液和胆汁酸等肠道屏障能够杀灭细菌,同时肠道蠕动导致的物理清除也使外来细菌的滞留时间和代谢稳定性变差。

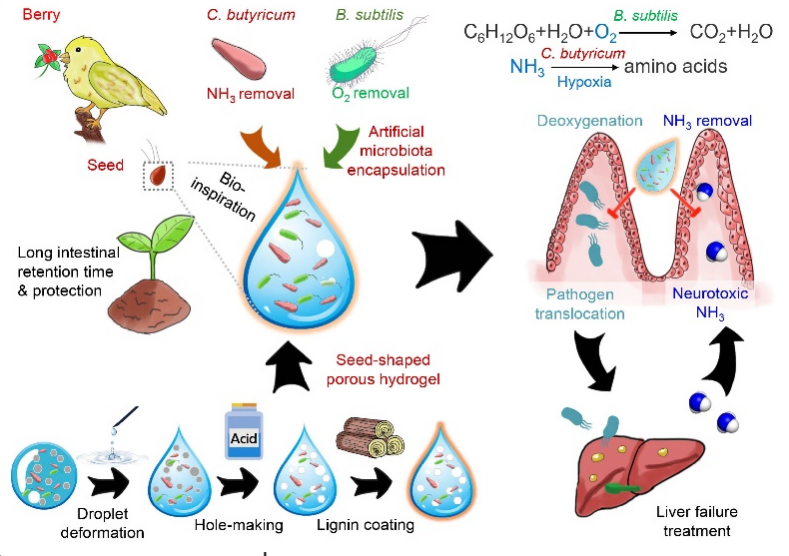

图1. 种子型微生态系统的设计原理

自然界中,以浆果为代表的部分植物种子由于其特定的形状和结构,能够在动物肠道中长时间滞留并保持活性。受此启发,武汉大学张先正教授团队开发了一种仿生种子形状和结构的微生物反应器。基于液-气-液界面的表面张力和流体力学原理,作者设计和开发了一种产生种子形状海藻酸钙水凝胶反应器装置。反应器内包裹了枯草芽孢杆菌和丁酸梭菌两种细菌。枯草芽孢杆菌通过生物夺氧抑制肠道中病原菌的增殖,而微环境中氧气的减少级联促进了丁酸梭菌的生长,进一步消耗了因肝衰竭产生的具有神经毒性的氨。随后,将木质素通过层层自组装包裹在种子形反应器的表面,形成了种子外壳。这一种子型微反应器可以在复杂环境中保持内部细菌的活性,并长期滞留于肠道中,从而有效地调控肝衰竭导致的致病性肠道微环境。动物实验表明,种子形微反应器被大鼠口服96小时后仍可以滞留在体内;而对照组的球形微反应器在48小时内几乎被完全清除。另外,表面木质素的保护也使微反应器内的人造菌群可以耐受胃酸和胆汁酸。

在大鼠肝衰竭模型中,种子形微反应器明显降低了血液中的细菌内毒素和氨的水平,同时也降低了肝损伤相关因子。穿梭箱实验也表明,微反应器治疗的大鼠相比未处理、以及乳果糖处理的大鼠在行为学方面表现更加优异。在猪肝衰竭模型中,对照组的猪在短期内出现疲劳、嗜睡等症状,而微反应器治疗的猪则明显更活泼,血氨浓度也更低。种子形微反应器可以通过口服给药的方法对肝衰竭进行代谢调控,并在一定程度上缓解肝衰竭的进展。微反应器不仅对大鼠具有肝衰竭疗效,对更接近人的大动物模型也有较好的疗效,具有很大的临床潜力。这一策略有望为肝衰竭的药物干预提供更加便捷、有效的方法以缓解疾病进展,也为患者等待肝源争取到宝贵的时间。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369702122002073?dgcid=coauthor

- 武汉大学刘兴海教授团队《Small》:仿生超韧快速响应水凝胶 2026-02-02

- 仿生“阴阳耦合”+ 多尺度纳米限域效应!上海交大黄小彬团队 AFM:研发高性能光热滑爽聚脲防除冰涂层-为户外设备抗冰提供新思路 2026-01-31

- 中科院理化所王树涛/张飞龙团队《Adv. Mater.》:在凝胶形状转变的调控研究方面取得新进展 2026-01-30

- 华东理工刘润辉教授课题组 Nat. Commun.:双胍化多肽模拟物抗多药耐药ESKAPE与脑膜炎 2025-12-12

- 内大董阿力德尔图教授、吉大杨英威教授 ACS Nano:基于自诱导肽信号的伪装技术治疗细菌性角膜炎 2025-09-17

- 北京化工大学王兴教授团队《Adv.Healthc.Mater.》:基于双抗生素的pH响应型无载体纳米药物高效治疗混合细菌感染 2025-08-11

- 华南理工大学边黎明、张琨雨、赵剑阳/广东省人民医院张余 Nat. Commun.:细胞自编程的非均质水凝胶通过力学-表观遗传调控促进组织再生 2026-02-04