智能悬架就像汽车的 “智能减振管家”,能让车辆在乘坐舒适性与操控稳定性之间找到完美平衡,为整车价值锦上添花。而在众多智能悬架技术中,磁流变悬架凭借毫秒级的响应速度和低能耗优势,已成为行业发展的主流方向。磁流变悬架的核心耗能元件是磁流变阻尼器(MRD),其性能直接决定了悬架系统的表现。然而,在长期研究与应用中,悬架系统对阻尼器的性能要求往往存在冲突,这让磁流变阻尼器的多目标耦合优化设计成为一大难题。目前,传统单通道结构的磁流变阻尼器始终难以突破“零场力降低”与“调节范围拓宽”的双重瓶颈,两种性能仿佛“鱼与熊掌”,难以兼得。因此,设计一种能实现性能同步提升、充分释放磁流变技术潜力的新型结构,成为推动磁流变阻尼器在悬架系统中进一步应用的关键所在。而在此基础上,如何把这种新型结构的固有特性发挥到极致,更是磁流变阻尼器在悬架系统中实现更深层次应用的重要基石。

鉴于此,中国科学技术大学龚兴龙教授团队报道了一种基于数据驱动的悬架用双流道磁流变阻尼器多目标优化:为突破悬架应用需求的矛盾特性局限,该研究提出一种开创性的双通道磁流变阻尼器(DCMRD)结构,其核心在于通过两种独特机制的协同作用化解上述矛盾:(1) 分流泄压机制-有效降低零场力;(2) 通道同步激励机制-显著拓宽阻尼调节范围。研究通过多物理场有限元分析(FEA)建模,对这两种机制的作用原理进行了系统解析。为进一步放大结构的固有特性优势,本研究引入了一种TsLM-MOHO数据驱动的优化框架。与现有方法相比,该框架通过三个协同组件实现优化效果与优化成本的矛盾平衡:(1) DOE驱动的降维策略-筛选无关设计变量与目标;(2) 小样本容量需求代理模型(TsLM)-在保留多物理场FEA计算精度的同时,降低复杂设计变量带来的计算成本;(3) 新型多目标优化算法(MOHO)-提升代理模型的搜索空间适配性以及算法本身的收敛能力。

相关研究近日以“Data-driven multi-objective optimization of dual-channel magnetorheological dampers for suspension systems”为题发表于力学/机械类Top期刊《International Journal of Mechanical Sciences》期刊上,论文第一作者为中国科学技术大学工程科学学院博士生李嘉豪,龚兴龙教授和孙帅帅教授为论文通讯作者,研究贡献者还包括中国科学技术大学工程科学学院的姜澜、潘立言、胡涛、张康毅、李子木。

【悬架系统的需求建立】

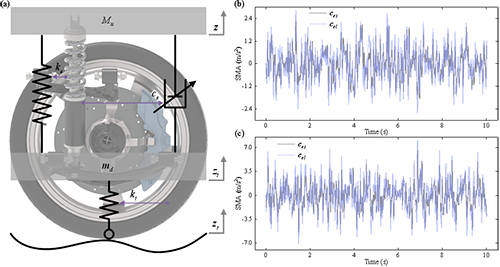

作者通过不同速度下的随机路面激励分析了MRD零场力增大带来的系统级性能恶化,但对于共振频段,又需要大的阻尼抑制振动的传递。因此,为了在提升驾乘舒适性的同时解决高频振动抑制和共振峰值降低的问题,MRD需要具有更低的零场力和更宽的调节范围。

图1. 四分之一悬架的动态响应仿真分析

【双流道磁流变阻尼器结构及多物理场有限元建模】

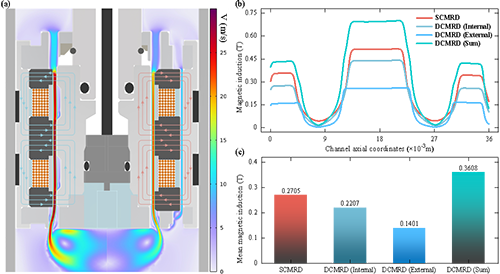

所提出的DCMRD截面结构如图2所示,它保留了传统MRD的主流道,同时在活塞外筒与磁导板之间引入了一个压力释放辅助通道。在活塞往复运动过程中,MRF同时通过这两个通道,由有效横截面积之比所控制的流量分配能够实现分流和零场力的衰减。线圈缠绕位于这两个通道之间,确保磁路垂直穿过两个通道的激励区域,从而能够同步连续地调节MRF的流变特性。

图2. 单筒单杆MRD受力分析即建模过程示意图

Bingham-Papanastasiou本构模型在低剪切速率区域和高剪切速率区域之间引入了一个平滑过渡区域,能够准确地描述不同剪切速率下的MRF流变特性,并且在多物理场有限元分析中确保了更高的数值稳定性,其公式表述为:

![]() (1)

(1)

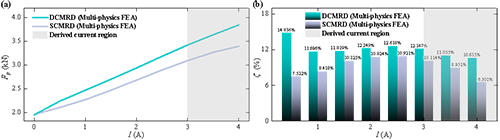

在流变仪测试的MRF样品流变学特性曲线的基础上,基于分段拟合获得不同磁场下的本构参数表达,并将其设置到Comsol的材料属性中,以实现磁-流-固的耦合。最后采用实验验证了其对传统MRD与DCMRD的建模精度,并通过扩展的多物理场FEA的分析结果对比了两种结构的固有特性与优化潜力。

图3. 调节范围与优化潜力的对比验证

【基于数据驱动的TsLM-MOHO多目标优化框架】

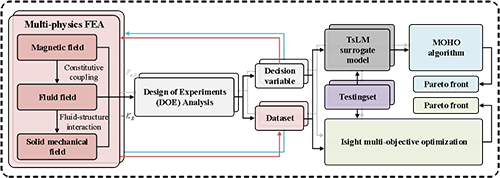

所提出的优化框架包含了三个主要组件,其主要流程如图4所示。不同组件的协同作用可以有效解决优化成本与优化效果之间的矛盾特性。

图4. TsLM-MOHO优化框架的流程框图

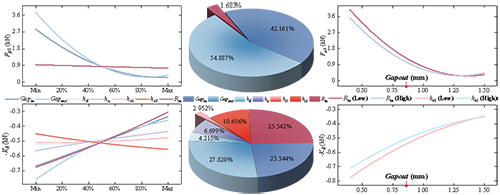

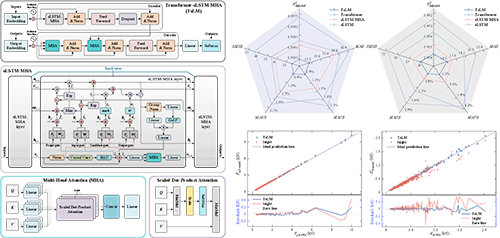

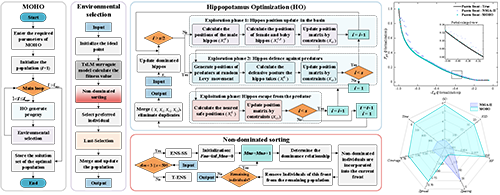

对不同组件分别进行了相应的实验验证:(1) DOE 分析从单变量贡献度与变量间互相关影响的角度,验证了所选取设计参数的合理性与有效性,为后续优化工作确认了可靠的设计变量基础。(2) 针对TsLM 代理模型,消融实验证实了其改进效果-与Baseline相比,TsLM对零场力和调节范围预测的MAPE分别降低0.886%与1.006%,MARE分别降低1.083%与0.551%。进一步的对比实验显示:在传统代理模型与深度学习代理模型中,TsLM具有最高的预测精度;从Isight集成的传统代理模型中筛选出任务适应性最佳的模型(RBF)后,对于更复杂的目标(调节范围),TsLM的预测MAPE与MARE较RBF分别降低了4.263%和9.620%。(3) 将MOHO与NSGA-II进行优化对比实验发现,MOHO对TsLM代理模型的适应性更强,且优化时间成本更低。补充实验进一步表明,在DCMRD多目标优化的理论有效性上,TsLM-MOHO的表现优于Isight。

图5. DOE分析结果

图6. TsLM代理模型架构框图及消融与对比实验结果

图7. MOHO多目标优化算法流程框图及其与NSGA-II的任务适配性对比结果

【器件级与系统级性能验证】

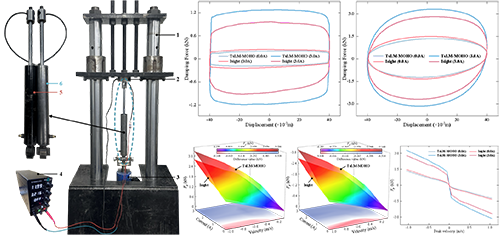

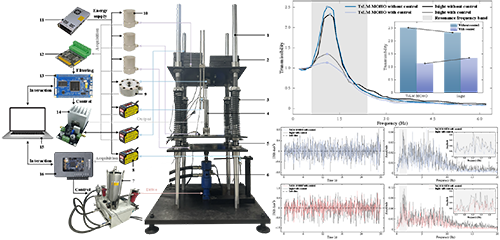

为了验证所提优化框架的工程应用效果,制作了基于TsLM-MOHO与Isight优化后的两款原型样机,以用于对比实验。器件级性能方面,通过MTS实验对比发现,与Isight原型相比,TsLM-MOHO原型在拉伸和压缩行程中,零场力绝对值的平均值分别降低了13.709%和14.170%,而调节范围绝对值的平均值分别提升了44.266%和43.675%,且这种性能提升并未以增加功耗为代价。系统级性能上,四分之一悬架实验的对比结果表明:在采用天钩控制的扫频实验中,TsLM-MOHO原型在整个测试频段内几乎呈现出最低的加速度传递率,与Isight原型相比,传递率的平均值降低了10.272%;同时,Skyhook控制的实施使TsLM-MOHO原型在共振频段内的平均传递率降低36.730%,相较于Isight原型提升了10.979%。而在随机路面实验中,在B级和C级激励下,TsLM-MOHO原型的簧上加速度均方根值较Isight原型分别降低9.673%和15.953%。

图8. MTS验平台及器件级性能对比结果

图9. 四分之一悬架实验平台及系统级性能对比结果

DCMRD结构从根本上解决了零场力过高的问题,彰显出卓越的优化潜力。与此同时,本研究提出的TsLM-MOHO优化框架,能够让DCMRD实现更优异的综合性能。值得注意的是,在系统集成后,尽管器件层面的性能差异会呈现非线性钝化,但在系统层面的悬架性能上仍取得了显著改进。综上,本文提出的DCMRD结构与TsLM-MOHO优化框架,为MRD的悬架应用提供了一种有效的解决方案,也为同类型结构优化提供了高效的理论指导基础。

原文链接:Jiahao Li, Lan Jiang, Liyan Pan, Tao Hu, Kangyi Zhang, Zimu Li, Shuaishuai Sun, Xinglong Gong. Data-driven multi-objective optimization of dual-channel magnetorheological dampers for suspension systems. International Journal of Mechanical Sciences, 2025: 110664.

https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2025.110664

- 上海交大朱平教授团队与合作者 PNAS:数据驱动的非周期性超材料力学隐身衣设计 2022-03-25