在水系锌离子电池领域,双极电活性有机分子因其柔韧性、可调控性和环境友好性,作为可充电电池的电极材料日益成为研究的焦点。然而,该领域仍处于起步阶段,面临着诸多挑战,例如:活性单元密度低、单电子反应以及工作电位低于1.0V(相对于Zn/Zn2+),这些都阻碍了能量密度的进一步提升。尽管人们致力于通过优化有机分子结构来解决这些问题,但人们往往忽略了一个事实:锰基材料(例如MnO2、Mn4N、Mn单原子等)的理论能量密度显著高于大多数有机材料。然而,受限于电池体系(例如锌-有机电池和锌-锰电池)及其具体操作条件的差异,目前尚无将有机材料与锰基材料结合以充分发挥两者优势的报道。

近期,西南林业大学杜官本院士/张莲鹏教授团队联合嘉兴大学王鹏副教授团队开发了一种新颖且简单的氧化聚合方法,用于制备锰单原子掺杂的聚(1,5-萘二胺)阴极材料(MnSA@PN),旨在结合有机高分子材料和单原子的优势,并丰富水系锌电池(ZOBs)电学性能优化手段。第一性原理计算和原位表征结果表明,MnSA@PN阴极具有双极电荷存储机制,其中C=N基团的存在增强了反应动力学,并提高了Zn2+的氧化还原电位。由于有机/金属单原子复合物的协同效应,MnSA@PN阴极表现出提高的平均电压(1.6 V)、高容量(0.1 A/g下为259 mAh/g)、优异的倍率性能和出色的长期循环稳定性,展示了有机/金属单原子复合物的优越性。尤其值得注意的是,由于其独特的设计,MnSA@PN中的有机组分(PN)和无机组分(MnSA)在充放电过程中能够协同促进Zn2+的嵌入/脱出,而非相互竞争,此现象在同类文献中尚属首次发现,这项工作为高性能锌离子电池有机阴极的合理设计提供了新见解。

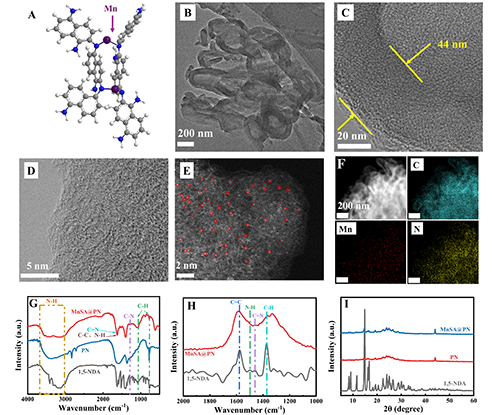

图1 MnSA@PN的微观形貌及相关表征

透射电子显微镜(TEM)结果显示(图1),MnSA@PN的囊泡结构壁厚约为44 nm。MnSA@PN这种独特的纳米囊泡结构可以通过丰富的电活性位点提高电解质的渗透性,从而缩短离子扩散路径。X射线光谱(EDS)结果显示,锰以单原子形式分散的可能性。像差的高角度环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)中,红色圆圈标记的亮点对应于分散在PN基质上的孤立锰原子。X射线衍射(XRD)测试结果显示,聚合后的MnSA@PN和PN在2θ=7~35°的峰显著减弱为一个宽主峰,并在44.1°出现一个新峰。这表明聚合物在某些晶面上显示出低长程有序性。

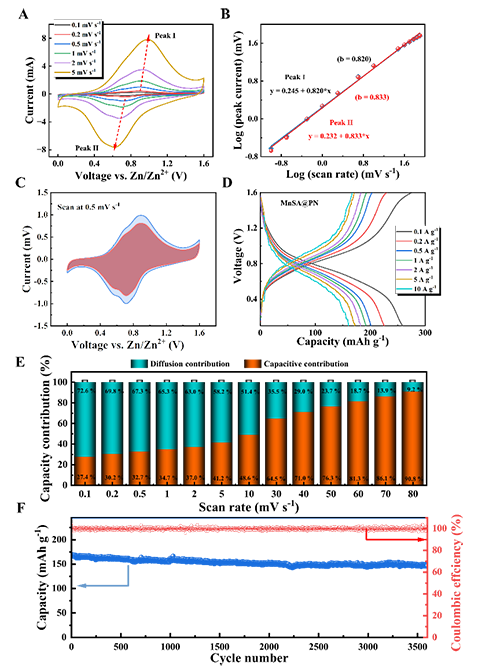

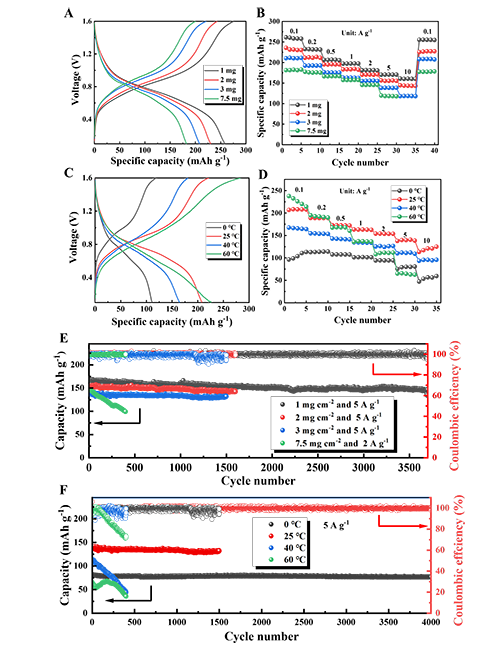

图2 Zn//MnSA@PN全电池的反应动力学和循环稳定性

MnSA@PN组装的Zn//MnSA@PN电池CV曲线如图2,呈现出一对明显的氧化还原峰,这与MnSA@PN电极中PN的氧化还原反应、Mn2+的溶解/沉积或Zn2+的嵌入/脱嵌有关。通过扩散和电容过程相对于扫描速率的整体电容行为。结果表明,大部分电荷存储是通过电容机制而不是扩散机制发生的。随着扫描速率的增加,电容贡献率持续增长。在5 A g-1电流密度下,经过3600次循环后,容量保持率为86.8%,表现出稳定的循环性能。

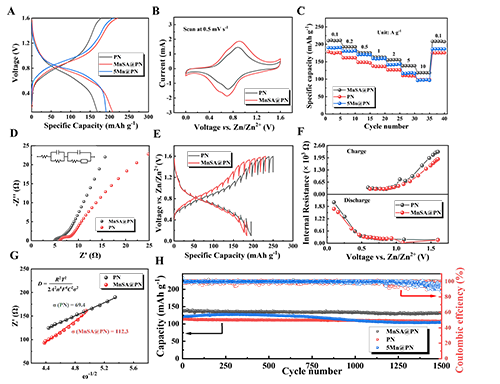

图3 Zn//MnSA@PN 全电池的电化学性能

图3展示了Zn//PN和Zn//MnSA@PN在0.1 A g-1下的充放电曲线。值得注意的是,虽然添加了MnSA,但其氧化还原状态并未改变,整体氧化还原电位向更高电压方向有明显的移动。在不同的倍率下,MnSA@PN始终表现出比PN更高的比容量。在循环稳定性测试中,经过1500次循环后,Zn//PN和Zn//MnSA@PN两者的容量衰减均显示出可忽略不计:Zn//MnSA@PN的容量从135 mAh g-1下降到128 mAh g-1,而Zn//PN则从115 mAh g-1下降到106 mAh g-1。这些结果表明,单原子锰的引入并没有破坏PN固有的结构框架,但显著提高了材料的比容量,并保证了持续的稳定性。进一步比较了在5A g-1的电流密度下长期循环过程中电极材料的形态变化,发现MnSA@PN阴极材料在500次循环后形态变化最小,即使在1000次循环后仍保持其完整性。这表明MnSA的掺杂增强了聚合物电极的结构稳定性。为了考察MnSA含量对电池性能的影响,合成了一种锰添加量增加五倍的材料,并命名为5Mn@PN进行对比。充放电曲线显示,并未观察到容量进一步增加。然而,过量的锰掺杂会加速充放电过程中Mn2+的溶解/沉积以及Zn2+的嵌入/脱出,导致电池容量降低。此外,Zn//5Mn@PN的性能在长时间循环条件下表现出不稳定性,容量迅速下降,这表明过量的锰掺杂并不会持续增加锌基电池的容量。

图4 不同温度下和不同负载量Zn//MnSA@PN全电池的电化学性能表征

进一步评估了不同质量负载下Zn/MnSA@PN电池的电化学性能。在0.1 A g-1下的恒温充放电曲线显示,随着负载增加,电池容量减少,在负载分别为1、2、3和7.5 mg cm-2时,容量分别为259、230、208和182 mAh g-1。倍率测试结构显示电池不仅在低质量负载(1 mg cm-2)下,而且在高质量负载(7.5 mg cm-2)下都表现出优异的充放电性能。例如,在7.5 mg cm-2的质量负载下,电池在5 A g-1下表现出116 mAh g-1的可逆容量,相当于0.1 A g-1下可逆容量的64.1 %。电池在中等负载或以下(≤ 3 mg cm-2)表现出优异的循环稳定性,在1500次循环后容量衰减可以忽略不计。

为了扩大Zn//MnSA@PN电池的应用范围,研究了材料在不同温度(0、25、40和60 ℃)下的性能。通过测试确定了Zn//MnSA@PN的最佳使用温度。由于使用水性电解质,本研究未探索0 ℃以下的电池性能。在3 mg cm-2的MnSA@PN负载下,0.1 A g-1的GCD曲线在0、25和40 ℃下显示出相似的模式,表明在这些温度下氧化还原反应保持一致。然而,在60 ℃下的曲线中观察到显著变化,特别是在放电期间,表明在此高温下Zn//MnSA@PN可能发生了潜在的副反应。倍率性能测试显示,温度对电池的充放电性能有一定影响。不同温度下Zn//MnSA@PN的循环稳定性显示,Zn//MnSA@PN在0 ℃下表现出卓越的稳定性,即使在5 A g-1下经过4000次循环后仍保持100 %的库仑效率,容量损失极小,这展示了Zn//MnSA@PN的强大低温性能。

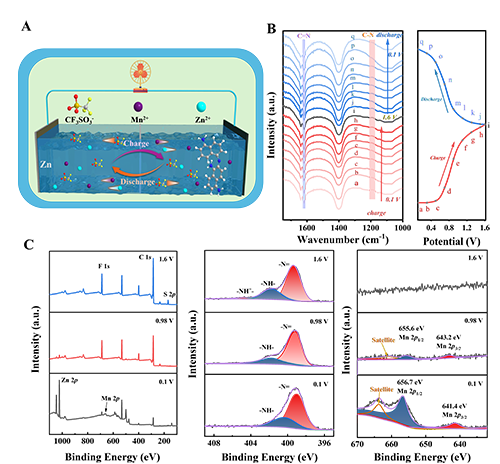

图5 Zn//MnSA@PN电池储能机制

图5A展示了Zn//MnSA@PN电池的分子结构及其储能机理。MnSA@PN高分子链中含有C=N和C-N键,并具备π电子共轭体系。在此状态下,电子可在萘环之间离域,从而增强材料的电子导电性。在初始放电过程中(0.98→0.1 V),C=N获得电子被还原为C-N,同时电解液中的Zn2+嵌入到MnSA@PN电极中。随后的充电过程(0.1→0.98 V)中,C-N被氧化,Zn2+离子从电极中脱出,并伴随着Mn2+的溶解。这一充放电循环体现了电极材料的n型有机特性。在后续循环中,Zn2+发生嵌入/脱嵌,表现出高可逆性的双电子转移机制。在进一步充电时(0.98→1.6 V),C=N失去电子形成C=NH?,电解液中的CF?SO??吸附在其表面以维持电荷平衡。接下来的放电过程(1.6→0.98 V)中发生了相反的变化,揭示了MnSA@PN的p型有机性质。因此,MnSA@PN电极展现出了双极有机特性,其中Zn2+的嵌入/脱嵌具有双电子转移的特点。

进一步通过密度泛函理论(DFT)计算和分子静电势(MESP)验证上述机理猜想,分析了PN的结构和功能位点。能级图描绘了PN中新型C=N键的出现。这一现象可能归因于氨基中相邻碳的反应性增强,其中氮原子的孤对电子填充了碳原子的空轨道,从而形成了新的化学键。并且,PN中的C-N位点倾向于作为CF?SO??的吸附位点。

总之,这项工作为先进ZOBs中双极有机材料的合理设计提供了新的见解。上述研究成果近期以“Vesicular-like manganese single-atom doped Poly(1,5-Naphthalenediamine) cathode for durable bipolar zinc-organic batteries”为题,发表在材料科学领域著名期刊《Chemical Engineering Journal》(中科院一区TOP,IF=13.3)上。

论文的通讯作者为西南林业大学的杜官本院士、张莲鹏教授和嘉兴大学的王鹏副教授。第一作者为西南林业大学材料与化学工程学院2022级硕士研究生李文。其他作者包括嘉兴大学白天闻博士,西南林业大学博士研究生刘砾、硕士研究生徐梦莹、徐雷洲、陈玉菊、龙清茂。该研究成果得到了国家自然科学基金、云南省基础研究项目、云南省高层次人才引进计划项目、嘉兴市青年科技人才专项和木材科学与技术“111”引智基地等项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.163101

西南林业大学张莲鹏教授团队近年来致力于生物质基胶黏剂、生物质基荧光材料以及生物质储能材料的应用基础研究。目前为止已经在Chem. Eng. J., Sep. Purif. Technol., ACS Sustainable Chem. Eng., Int. J. Biol. Macromol., Ind. Crop. Prod., Adv. Compos. Hybrid Ma., Mater. Today Chem., Polym. Test., Chem. Commun., Org. Lett., J. Org. Chem等SCI期刊发表学术论文80余篇,授权中国发明专利22项,培养了多名硕士研究生获得国/省奖学金并在国内高水平大学继续攻读博士学位。

- 烟台大学陈大全、哈佛大学张兴才《Mater. Horiz.》综述: 植物外泌体样纳米囊泡 - 新型绿色递送平台 2023-09-05

- 南科大团队 Chem. Mater.: 自组装形貌提升半导体聚合物的余辉发光成像性能 2023-08-22

- 上海交大傅德皓教授团队 ACS Nano: 仿生纳米囊泡逆转骨髓内皮细胞分泌表型治疗骨质疏松症 2022-07-13

- 中山大学张泽平/阮文红/容敏智/章明秋 AM:动态共价键辅助3D打印一体化多孔阴极/复合聚合物电解质-实现超长寿命固态锂金属电池 2025-08-01

- 中国科大陈立锋教授课题组 Adv. Mater.: 设计高离子传导性与高粘结强度三醋酸纤维素基通用粘结剂用于高压钠离子电池阴极 2025-04-07

- 桂林电子科技大学蔡平、华南理工大学薛启帆 AFM:溶液加工的厚度不敏感阴极中间层在高效有机太阳能电池的研究进展 2025-01-08