当火灾隐患还停留在“苗头”阶段就能被发现,将为生命财产争取宝贵的逃生与应对时间。这正是科研人员孜孜以求的目标:开发一种无需电池供电、能够自驱动感知温度升高并及时报警的“智能防火预警”材料系统。近日,《Advanced Materials》在线发表了一篇综述《Mechanism-Guided Thermoelectric Strategies for Smart Fire Prevention》,系统总结了热电材料用于智能火灾预警的最新策略与应用。本文将用通俗语言解读该成果要点,揭秘“机制导向”如何赋能新一代智能、自驱动、灵敏耐用的热电预警系统。

火灾发生初期往往只有几分钟的宝贵逃生时间,及时预警对于减少人员伤亡和财产损失至关重要。近年来,研究人员将目光投向新型功能材料,希望打造更快速、敏感的自供电火情传感器。其中,热电材料由于能够将温差直接转化为电信号(塞贝克效应),成为智能火灾预警领域的明星。热电效应可以让传感材料在探测到温度骤升(如火焰初起)时瞬间产生电压,无需电池就能触发警报。这意味着即使在偏远无电地区或设备断电情况下,热电预警器也能自行运转,第一时间发出火灾信号,为防火安全提供了一道全新的保障。

机制导向:热电材料防火的新策略

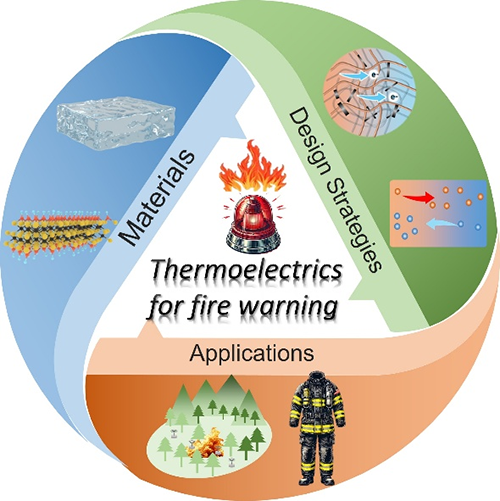

首先从材料机制入手,总结出一系列提升性能的策略。该综述强调“机制导向”,也就是紧扣热电转换的物理机制,来指导材料的设计。文章系统讨论了以下几种关键策略:

-

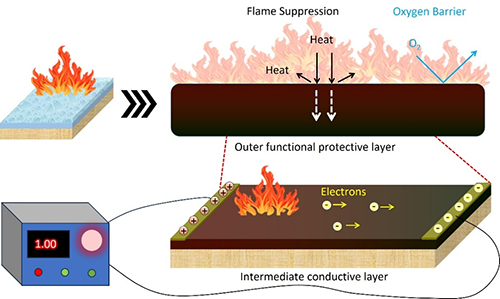

结构设计:通过巧妙的材料结构和形貌设计,优化温度梯度分布和导电路径。一方面增加热端和冷端的温差,另一方面保证电子传输顺畅,从宏观结构上提升热电输出性能和稳定性。

-

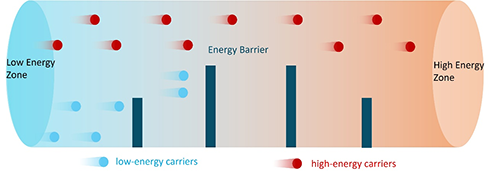

能量过滤:在材料内部设置能量筛选机制,让特定能量范围的载流子更易通过。例如在半导体热电材料中引入纳米级散射中心或异质界面,阻挡低能量载流子流动,优先让高能量载流子贡献电压,从而提高塞贝克系数和输出电压。

-

掺杂调控:通过掺杂引入特定元素或化合物,调整材料的载流子浓度和能带结构,提升热电优值。掺杂可以显著提高电导率或优化热导率,使材料在火灾初始温度范围内响应更敏锐、信号更强。

-

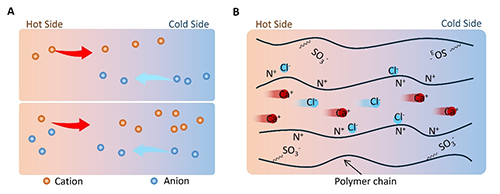

离子热电效应:巧用离子导电产生的热电效应,这是近年来新兴的策略。比如在水凝胶、离子液体等软材料中,温差会驱动离子定向移动产生电势差。离子热电材料具有柔性、可穿戴等优势,可用于织物式或皮肤式火灾传感器。这种基于“离子热电”的设计拓展了智能火警系统的材料选择,为开发新型传感器提供了参考。

-

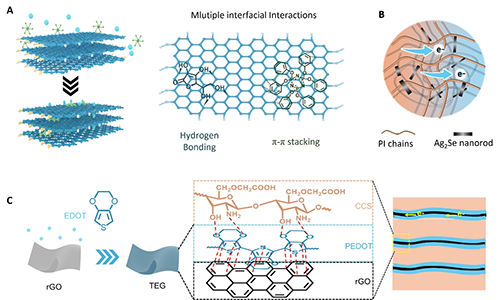

界面工程:通过界面优化来降低热损失、增强电传输。在复合材料或涂层中引入多层界面、梯度界面或表面涂覆,可散射热声子降低热导,同时构建高速电子通道提高电导。界面工程还能提升材料在高温环境下的稳定性,确保传感器在火灾中依然灵敏耐用地工作。

综上,这些机制导向的策略从电子传输、声子散射、离子迁移等不同角度出发,全方位提升了热电材料用于火情预警的性能。正是有了这些材料“内功”的修炼,才有望实现真正可靠的自驱动火灾报警。

应用场景:从身边到远方的火情守护

论文中列举了多种典型应用场景,展示热电智能防火的广阔前:

-

可穿戴火灾预警器:当消防员的防护服或普通人的工作服中织入热电纤维,一旦周围温度异常升高(如初始火苗或高温烟气),服装就能自动产生电信号并触发警报。可帮助消防员在衣物受高温侵袭前就获得警示,及时撤离危险。这种贴身的“早期报警”将个人防护提升到新水平。

-

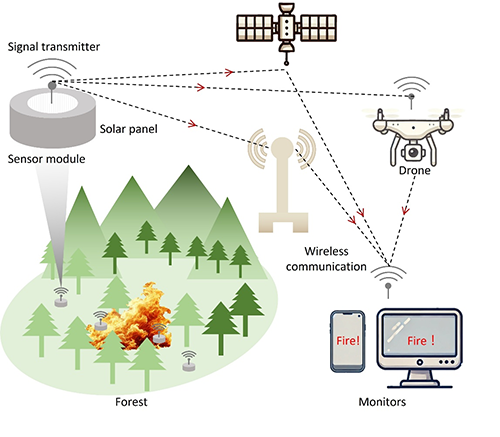

分布式森林火灾监测网络:在广袤的森林中布置自供能热电传感节点,形成物联网监测网络。一旦某片林区温度异常升,这些隐蔽的传感器就会将信号通过无线网络发送至监控中。相比传统依赖卫星或人工瞭望的手段,热电传感网络能够全天候连续工作,且反应更灵敏、更及时,为防范山火提供技术利器。

-

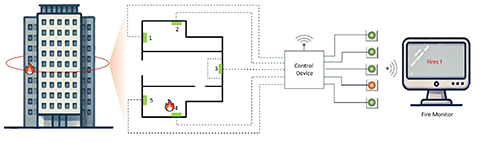

智能建筑安全系统:智慧楼宇中的每一处关键位置(配电箱、厨房、电器旁等)都可能安装热电火情探测器,一旦局部过热(例如电线短路起火初期),立即自行发电报警,并通过楼宇物联网联动洒水装置或通知消防。这种系统能够定点监测火灾隐患,实现从家庭到高层建筑的主动安全防护,彻底改变传统消防被动等待报警器响起的模式。

该论文是宋平安教授团队在热电防火材料领域的最新研究进展之一。近年来,该团队及其合作者报道了系列高性能材料及其在火灾防护中的应用(ACS Nano,2021,15, 11667-11680; Adv. Mater., 2024, 2410453; Adv. Mater. 2024, 37,2411856)。南昆士兰大学侯博友博士为该论文的第一作者,宋平安教授和洪敏教授为通讯作者。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202508628