随着快时尚行业迅速扩张,全球服装消费和生产增加,产生大量纺织废料,每年全球约产生4000万吨新纺织废料,仅约25%被回收再利用,大部分被填埋或焚烧,严重破坏地球生态系统平衡。纤维素基纺织废料(主要含棉和粘胶)是天然纤维纺织废料中存量最大的;聚酯(PET)废料因在合成纺织品中广泛使用而数量可观,两者回收都面临挑战。现有回收利用方法存在局限性,虽有微生物降解、化学改性和纤维素纳米晶生产等回收再利用方法,但主要关注过程,未充分挖掘材料潜在应用,尤其在将纤维素废料转化为高附加值材料方面。用纺织废料制备纤维素气凝胶是不错的回收选择,其具有轻质、高孔隙率、低导热性和强化学改性能力等优点,在油水分离、保温隔热等领域有广阔应用前景。但纤维素气凝胶机械性能差,在隔热场景易因外部压力结构坍塌导致隔热性能下降,在吸油应用中若无法承受吸收和分离过程中的力则影响可重复使用性,限制了其实际应用。

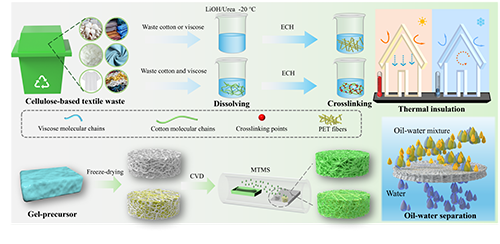

基于此,西安工程大学刘呈坤教授团队以棉和粘胶纺织废料为原料,LiOH/尿素水溶液为纤维素溶剂,通过冷冻干燥工艺制备纤维素气凝胶。探究了两种力学性能增强策略,一是将废PET纤维切碎、粉碎后作为增强体掺入纯棉或粘胶气凝胶中,增强气凝胶力学性能;二是结合具有长短纤维素分子链的棉和粘胶纤维,改善交联点,提高交联效率,从而增强机械性能。然后用甲基三甲氧基硅烷(MTMS)进行疏水改性,使纤维素气凝胶具备油水分离能力,实现废旧纺织材料的高值化利用(图1)。相比以往研究,本研究扩大了纤维素废料来源,提供了更可行的大规模处理和高值回收方法;在不牺牲隔热和吸油等关键性能的前提下实现了轻质增强,机械增强后的气凝胶在建筑隔热和工业管道隔热方面有较大应用潜力,疏水改性后可有效用于油水混合物分离,减少环境污染和资源浪费。

图1 力学性能增强纤维素基气凝胶制备流程与应用

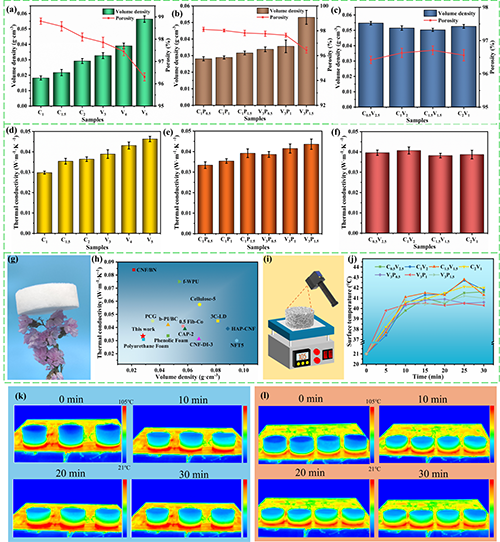

如图2所示,对于纯棉/粘气凝胶,均呈现多孔网络三维结构。随着纤维素含量增加,其孔结构趋向更紧密、均匀分布,孔径减小且空间均匀性显著改善;压缩应力和模量、拉伸应力和模量增强,而断裂伸长率降低。

图2 纯棉/粘胶基气凝胶微观形貌与力学性能

探究了不同PET掺杂量对气凝胶力学性能的影响,并分析了增强机理(图3d)。将PET短纤维作为增强体掺入气凝胶基质中,PET短纤维可作为骨架增强气凝胶机械性能。研究选取C1P1和V3P1进行微观结构表征,发现掺入PET纤维后气凝胶网络结构保持完整,PET短纤维均匀散布在网络结构中,其连接处被纤维素层状结构紧密包裹,这种独特结构增强了压缩和拉伸应力。力学性能测试表明,与3 wt%纯粘胶纤维相比,掺入1.5 wt%涤纶后的的压缩应力和模量分别提高了2.7倍和13.2倍。

图3 涤纶增强纤维素基气凝胶微观形貌与力学性能

如图4所示,探究了棉/粘不同组合比例对气凝胶力学性能的影响,并分析了增强机理。纤维素基材料的机械性能受纤维素聚合度(DP)影响显著,高DP棉纤维赋予气凝胶网络机械强度,低DP粘胶增加纤维素交联点。研究发现混合气凝胶的网络比单一的棉/粘气凝胶更均匀,有利于提高力学性能;与3 wt%纯粘胶纤维气凝胶相比,棉/粘胶组合气凝胶(C2V1)的压缩应力和模量分别提高了2.3倍和13.1倍。

图4 棉/粘组合增强纤维素基气凝胶微观形貌与力学性能

如图5所示,两种策略增强后的纤维素基气凝胶相较于纯棉/粘气凝胶的密度和导热率略有提高、孔隙率略有下降,但总体变化小,保持了较低导热率和出色隔热性能。相较于传统保温隔热材料以及其他文献中报道的增强型纤维素基气凝胶材料,优势显著。表明这两种增强策略在增强纤维素基气凝胶力学性能的同时,有效保留了其隔热能力。

图5 两种策略增强纤维素基气凝胶保温隔热性能

如图6所示,通过化学气相沉积(CVD)对纤维素基气凝胶进行MTMS表面疏水化处理,使其具备超疏水特性。泵油吸附测试表明,棉气凝胶比粘气凝胶的吸附能力更强。添加PET短纤维后,涤棉气凝胶也比涤粘气凝胶吸油能力更强。对C1、C0.5V2.5和C1P1.5进行不同种类油和有机溶剂的吸收测试,结果表明C1和C1P1.5的总体吸附能力较好。综合评估气凝胶力学性能和吸油性能,选择C1P1.5进行在不同温度下的吸油性能测试,经25次吸油-挤压循环后仍保持80%以上吸收能力,且具有良好的疏水性、透气性和快速吸油分离能力。与先前报道的纤维素基气凝胶相比,PET增强气凝胶在有机溶剂和油的吸收能力上更具优势,为开发油水分离材料提供了新策略。

图6 两种策略增强纤维素基气凝胶油水分离性能

该工作以“Reinforcement strategies for cellulose-based aerogels from textile waste and their applications in thermal insulation and oil absorption”为题发表在期刊《International Journal of Biological Macromolecules》上(二区top,IF=7.7)。通讯作者为西安工程大学刘呈坤教授,共同通讯作者为新加坡国立大学Seeram Ramakrishna教授和西安工程大学张振方博士。

该研究工作得到了国家自然科学基金项目和陕西省创新能力支持计划等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.142526

- 广西大学王睿猛 、赵祯霞团队 AFM:压缩触发动态氢键LDH@纤维素半柔性微纳气凝胶瞬时释放纳米塑料用于可持续水修复 2026-01-31

- 东林于海鹏/沈化赵大伟/UT-Austin余桂华 Nat. Commun.:全纤维素新材料 - 生物泡沫 2026-01-24

- 天津大学苏荣欣教授团队 AFM:液相调控赋能高性能纳米纤维素凝胶设计 2026-01-14

- 新加坡国立大学用棉布废料造出环保气凝胶:成本更低、速度更快 2018-02-15

- 江南大学付少海/王冬团队 Small:原位矿化生成的双网络结构壳聚糖复合气凝胶用于替代石油基保温材料 2025-10-27

- 东华大学朱美芳/成艳华团队 Nat. Commun.:3D打印高透明高隔热气凝胶 2025-09-05

- 西工大李炫华教授、冯蕊副教授 AM:太阳能-机械共生双模式气凝胶实现多场景适应大气水收集 2025-09-02