随着皮肤生物电子学的快速发展,柔性电子设备在生理信号采集和运动状态监测方面的需求日益增长。水凝胶因其优异的生物相容性和多功能性,在先进电子皮肤领域展现出广阔的应用前景。然而,传统水凝胶材料普遍存在粘度低、易脱水等问题,难以满足长期稳定监测的需求。因此,开发兼具舒适性与可靠性的高性能水凝胶基传感器成为当前研究的重要挑战。

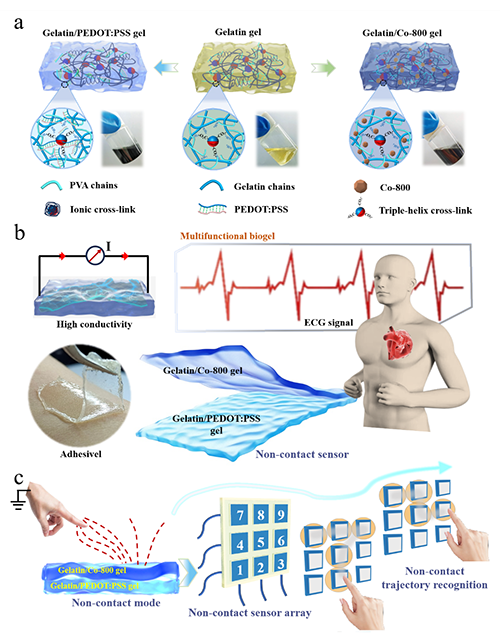

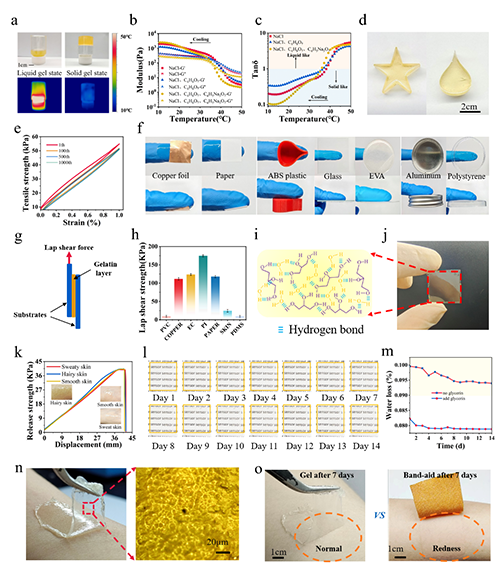

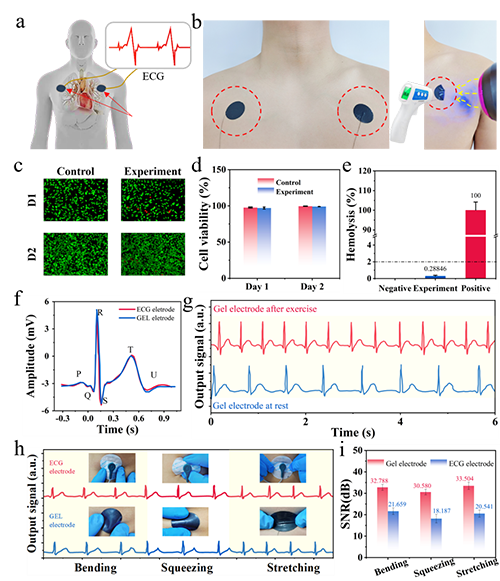

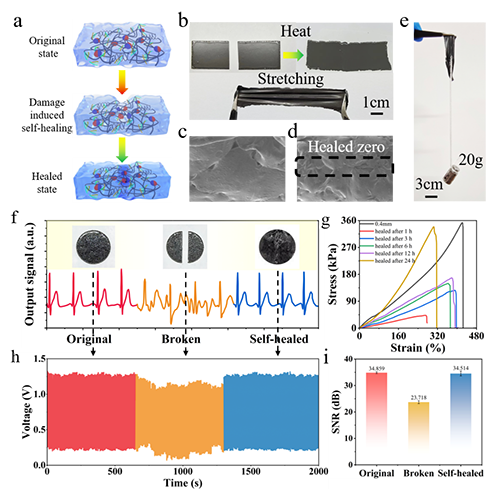

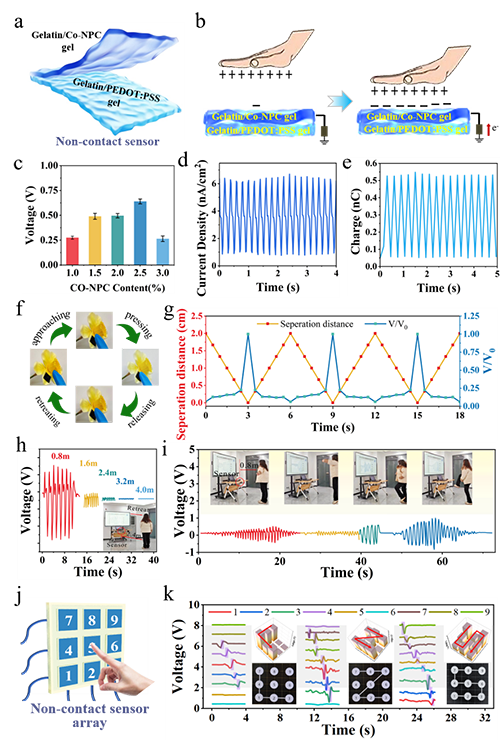

近期,济南大学王鹏博士/河北工大孟垂舟教授/山大李阳教授/中科院苏州纳米所张珽教授联合在Nano Energy上发表了题为“A thermally responsive phase-change hydrogel for skin-mountable multifunctional sensors”的研究成果。论文第一作者是济南大学王鹏博士与河北工业大学硕士研究生吕钰,该成果利用明胶与聚乙烯醇(PVA),在添加功能成分改性后成功制备了独特的在凝胶态和液态之间可表现出可逆的热相应双网络水凝胶,此外,该水凝胶还具备超薄、抗干燥、自愈合的优点和温控快去除的特点。结合高导电成分聚乙撑二氧噻吩-聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)和石墨烯制备的柔性水凝胶电极成功实现了心电信号的捕获。引入三维多孔纳米材料—钴纳米多孔碳(Co-NPC)制备的摩擦层与前述柔性电极的结合为单电机式非接触摩擦电传感器的制备提供了新的思路。

作者介绍

王鹏:济南大学机械工程学院教师,硕士生导师,校聘青年英才岗,研究方向为柔性传感器,重点突破柔性传感在实用化过程中遇到的传感材质柔弹性差、传感器件灵敏度低和可穿戴性差等瓶颈问题,并取得了一定的研究成果与奖励。以第一作者/通讯作者在领域国内外重要期刊Nano Micro Letters、InfoMat、Advanced Fiber Materials、Nano Energy、Chemical Engineering Journal、Advanced Electronic Materials、Advanced Materials Interfaces、Nanoscale等发表论文29篇,包括15篇中科院一区Top期刊,2篇ESI前1%高被引论文;申请发明专利12项,授权4项;获得天津市创新奖学金1次(2022年),天津市王克昌文化科技奖学金1次,博士研究生国家奖学金2次(2021年与2022年);河北省优秀研究生毕业生1次(2023年),河北工业大学优秀博士论文(2024年),河北工业大学学术之星1次(2022年);多次参加学术会议并做分会场报告。个人主页:

https://faculty.ujn.edu.cn/wangpeng1/zh_CN/index/149227/list.

孟垂舟:河北工业大学机械工程学院特聘教授,博士生导师。国家海外高层次人才引进计划青年特聘专家、河北省海外高层次青年人才、河北省侨联侨界专家委员会委员。清华大学物理学学士、博士学位,曾任职美国普渡大学生物医学工程系博士后研究员、美国IBM半导体研发中心高级工程师、新奥集团能源研究院石墨烯/储能/能源新材料等技术中心主任。长期从事新型纳米材料和高分子弹性体的制备研究,以及其在能源转换与存储、生物医学传感、柔性电子皮肤、可穿戴健康设备、和健康护理装备上的应用开发。

李阳:山东大学集成电路学院教授,博士生导师,IEEE高级会员,科技部中韩青年科学家、山东省泰山学者青年专家、山东省高校集成电路创新团队带头人、山东省优青、山东省青年科技人才托举工程入选者、齐鲁青年学者,主持国家自然科学基金项目、科技部项目、山东省优秀青年基金项目、山东省重点研发计划项目等省部级以上项目10余项。主要研究领域:新一代半导体材料与器件;“传感存算一体化”芯片系统。已累计发表SCI检索论文100余篇,其中以第一作者/通讯作者在Chem. Soc. Rev.、Matter、Adv. Mater.、Adv. Funct. Mater.、Adv. Sci.、IEEE Trans. Electron, Dev. 等领域内顶尖期刊上发表中科院一区文章45篇,包含封面文章10篇,授权国家发明专利15项,韩国发明专利11项。

张珽:中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员,博士生导师、国家杰出青年基金获得者,目前担任纳米所所务委员、党委委员、所学术委员会副主任、创新实验室(i-Lab)研究部主任、NANO-X纳米真空互联实验站主任。以第一/通讯作者在Science Advances, Nature Communications, Advanced Materials,Accounts of Chemical Research, Journal of the American Chemical Society等学术期刊上发表学术论文120余篇,申请中国发明专利100余项,PCT国际发明专利3项,其中多项发明专利已成功许可和产业转化。近五年应邀在纳米科技、柔性电子学、智能传感技术、可穿戴智能技术等学术会议作邀请报告50余次,并多次担任国际国内会议主席和组织委员等。承担了国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金委重大研究计划、科技部国家重点研发计划重点专项课题、中国科学院基础与交叉前沿科研先导专项、江苏省基础研究计划重点项目等科研项目。培养的学生曾获中科院院长特别奖、省优秀毕业生、国家奖学金、iCANX研究生学术联赛总决赛冠军等。

原文信息

Peng Wang, Yu Lv, Jingle Duan, Guifen Sun, Chuizhou Meng, Yang Li, Shijie Guo, Ting Zhang. A thermally responsive phase-change hydrogel for skin-mountable multifunctional sensors. Nano Energy, Volume 136, 2025, 110722.

https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110722.

- 浙大杨栩旭研究员、李铁风教授/复旦梅时良研究员 AFM:喷涂实现的多功能水凝胶适形皮肤 2026-01-28

- 南开大学王粉粉/贾传成、港中深唐本忠、北理工郑小燕 Nat.Commun.:灵感源于水母荧光蛋白 - 四重氢键构筑多功能荧光聚合物 2026-01-24

- 南理工/国科大杭高院王杰平、南理工易文斌 Small:基于多功能光引发剂的可酸降解光固化3D打印材料 2026-01-19

- 中大五院彭欣副研究员/单鸿教授/湘雅医院廖伟华教授 AFM: 血液触发相变水凝胶实现精准血管内栓塞 2025-02-16

- 南京林业大学杨蕊副教授 Carbohyd. Polym.:木基高强度粘附性导电水凝胶用于柔性传感器 2025-09-28

- 南方科技大学郭传飞教授团队 Matter:柔性传感器界面再突破 - 超细微柱赋能强韧粘接与高灵敏感知 2025-07-01

- 鲁东大学徐文龙 Small:机器学习辅助的表面活性剂增强型抗溶胀水凝胶柔性传感器用于水下手势识别 2025-05-26