聚酯是常见高分子类型之一,广泛用作纤维、塑料、薄膜、包装、生物材料等。二元酸和二元醇/酯的缩聚是最常用的聚酯合成方法,其优点是单体来源广泛、廉价、种类丰富。然而缩聚往往面临小分子副产物的脱除问题;且受常规逐步聚合机理所限而无法获得窄分散聚酯。相比而言,内酯的链式开环聚合无小分子副产物,且在催化体系选用恰当时具有可控性,可合成窄分散聚酯。但有实用价值的内酯单体品种较少、价格相对较高;且开环聚合往往伴随大分子酯交换(链扰)反应,导致真正意义上的活性开环聚合难度较大。环氧和环状酸酐的开环交替共聚(ring-opening alternating copolymerization, ROAP)巧妙结合了缩聚和开环聚合的长处,以链式机理聚合缩聚单体的衍生物,单体丰富且廉价,无小分子副产物(原子经济),且原则上有成为可控/活性聚合的潜质。近十年来,环氧基ROAP获得广泛关注,发展迅速。目前可控性较高的ROAP均使用结构相对复杂的金属有机催化剂;有机小分子催化的ROAP近期也得到了一定的发展,但可控性较低。以简单的无金属催化体系实现活性ROAP,合成高分子量、窄分散的交替型聚酯仍是较大挑战。

赵俊鹏教授课题组近期发现结构非常简单的弱碱性磷腈分子(t-BuP1)对苯酐和环氧乙烷的ROAP具有较高的催化效率和极高的选择性。在60 °C、环氧乙烷过量条件下,以醇或羧酸为引发剂实施溶液聚合可获得具有严格交替序列分布的共聚物;在交替共聚过程中以及苯酐转化率达到100%后(延长反应时间)均无环氧自增长和酯交换反应发生;产物具有明确的端基,很窄的分散度(DM<1.10),且分子量可通过单体与引发剂的比例进行严格控制;反应结束后加入第二批单体,共聚物链可继续进行可控的增长;溶剂、催化剂和过量的环氧乙烷都可回收再利用。

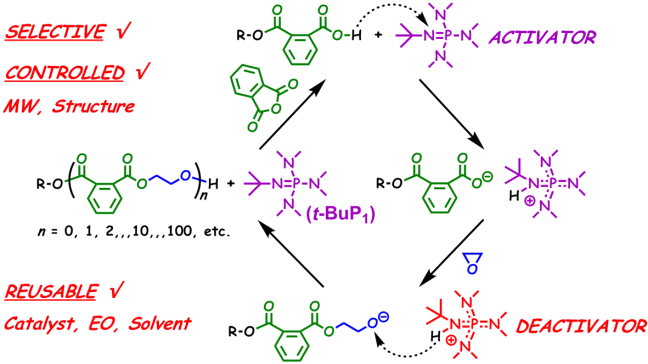

因而,该体系符合活性聚合要求,且简单、实用。根据催化剂和链端pKa的比较,该课题组提出“自缓冲”催化/控制机理,即t-BuP1在共聚过程中通过质子穿梭反复扮演羧基活化剂和羟基钝化剂的角色,使两种端基分别具有最适宜的活性,从而对交替共聚具有高选择性(图1)。

图1. 基于催化剂与链端间质子穿梭的“自缓冲”开环交替共聚机理

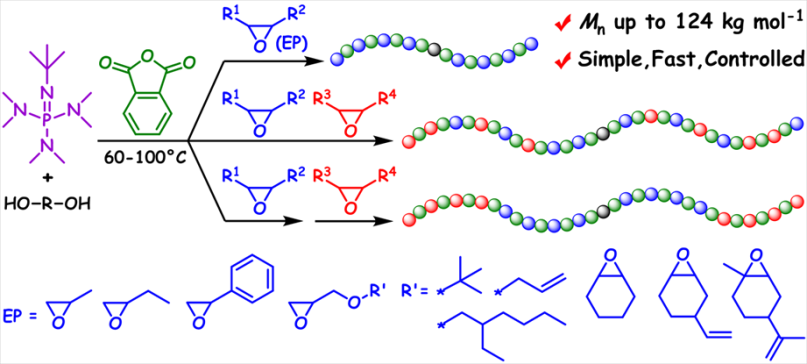

在此基础上,该课题组将单体扩展至多种一取代、2,3-二取代和2,2,3-三取代环氧(图2)。由于取代环氧的沸点较高,可与苯酐在较高温度(80或100 °C)下进行本体聚合,因而聚合速率大幅提升,一般可在0.5至5小时内获得5千至5万的分子量。所获得的共聚物都具有完美的交替序列分布、明确的端基、可控的分子量和较窄的分子量分布(DM≤1.15)。通过降低引发剂用量、延长反应时间,分子量可进一步提升至15万以上(光散射测得的绝对分子量),高于绝大多数金属有机催化体系获得的结果。利用活性开环交替共聚的特征,通过分步加入两种环氧单体,可以“一锅法”合成结构明确的嵌段交替共聚物;若同时加入两种环氧单体,则可得到无规或梯度交替共聚物(图2)。该研究为环氧基ROAP的可控化、简便化,以及交替型聚酯的多样化提供了一种实用的有机小分子催化策略。

图2. 基于简单有机小分子催化的活性开环交替共聚体系及主要产物结构

以上相关成果分别发表在ACS Macro Letters(2017, 6, 1094)和Macromolecules(DOI: 10.1021/acs.macromol.8b00159)上。论文的第一作者为华南理工大学材料科学与工程学院在读博士生李恒,通讯作者为赵俊鹏教授。

论文链接:

- 长春应化所陈学思/庞烜/胡晨阳 Nat. Commun.:基于副反应抑制策略催化酸敏感型环氧化物与环状酸酐可控共聚-合成高分子量、可化学回收聚酯 2026-02-16

- 长春应化所王献红教授团队 Macromolecules:二氧化碳介导的环状碳酸酯单体保护-脱保护策略制备高分子量光学聚酯 2026-02-04

- 东华大学杨建平等 Adv. Sci.:从合成到升级回收 - 聚酯塑料全生命周期的绿色转型 2026-01-29

- 中国科大陈殿峰/上海交大朱峰 Angew:“质子转移”策略实现氮杂环丙烷区域发散性聚合 2025-12-05

- 浙大伍广朋课题组 Macromolecules:利用有机硼催化剂直接观察环氧丙烷和与环氧环己烷开环聚合行为差异 2025-11-06

- 中科大尤业字/张泽课题组 Nat. Commun.:S/O和双键双重异构化驱动的阳离子开环聚合策略制备新型CO?基聚硫酯材料 2025-10-30

- 常州大学杨宏军、华南理工大学张广照 Angew:可控二硫键共聚物的阴离子杂化共聚合成 2026-02-11