目前,纤维素基塑料替代品的开发主要通过溶解-再生法和化学改性两种策略。其中,通过溶解/再生工艺制备的纤维素材料(包括纤维、薄膜等)在实际应用中往往面临易燃性、耐水性差等问题;而通过化学改性获得的热塑性纤维素衍生物,如典型的硝酸纤维素和醋酸纤维素,虽然在一定程度上改善了加工性能,但仍需添加部分增塑剂(主要为具有潜在致癌风险的芳香族化合物)才能实现有效的热加工性。此外,这些纤维素酯固有的易燃性也限制了其实际应用范围。在提高纤维素材料阻燃性方面,通常的做法是与含磷/氮阻燃剂的物理共混或进行磷酸化改性,然而,这些方法往往会导致材料机械强度的显著下降。因此,如何简单高效实现力学性能、耐水/溶剂性和阻燃性能的协同提升,已成为纤维素塑料替代材料研究的关键挑战。

近日,华南理工大学先进造纸与纸基材料全国重点实验室王小慧团队提出了一种“一石多鸟”的分子设计策略,通过将纤维素中原有的氢键网络被重构为含有阻燃结构单元的动态共价网络,该纤维素塑料被赋予了良好的热加工性、有竞争力的拉伸强度(46~65 MPa)、优异的耐水/溶剂性以及阻燃性和自熄能力。动态交联网络的高效化学解聚可以实现聚合物的闭环利用,突破了传统纤维素材料化学可循环性的局限。此外,相较于一些工程塑料,材料具有更高的热稳定性(281.3~301.2 °C)和更低的热膨胀系数(1.78 和 0.9 ppm K?1),为高温应用场景提供了一种更可靠的塑料替代品。

该成果以题为“Reprocessable and Recyclable Cellulosic Network Polymers with Intrinsic Flame Retardancy via Dynamic Covalent Cross-Linking”的论文发表在《ACS Nano》上,其研究策略为从资源丰富的生物质原料中开发出性能优异、可持续和可降解的生物塑料提供了一条新的思路。华南理工大学博士生周国文(已毕业)为论文的第一作者,共同通讯为王小慧教授与雷泽芃教授。

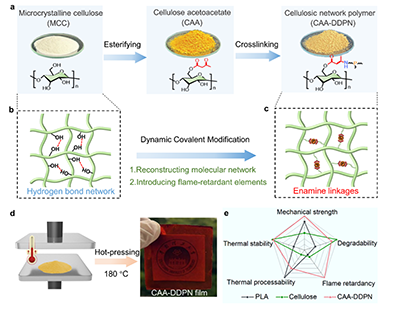

图1“一石多鸟”的设计策略。(a)CAA-DDPN纤维素塑料的合成路线示意图;(b, c)通过动态化学改性重建氢键网络的同时引入阻燃元素;(d)热压获得透明塑料片材;(e)与再生纤维素膜和PLA的综合性能对比。

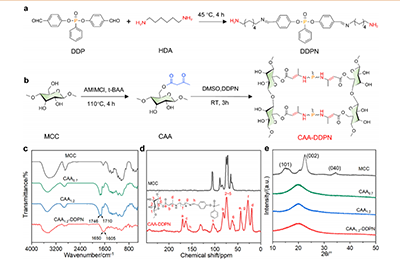

图2 (a)合成胺基封端的含磷交联剂;(b)纤维素的乙酰乙酸化改性并基于动态烯胺交联制备纤维素网络聚合物;(c) MCC、TC、AC和AC-TPA的FT-IR光谱;(d) MCC与CAA-DDPN的固态13C-NMR谱图;(e) XRD衍射图谱显示纤维素由结晶态向非晶态的转变。

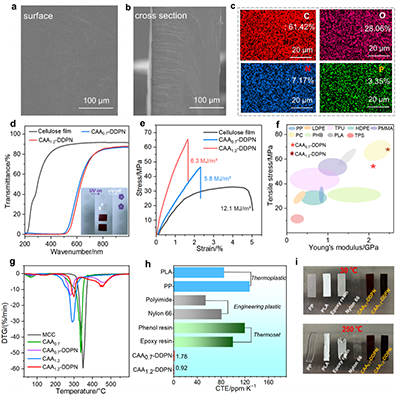

图3 (a, b) CAA-DDPN 薄膜的表面和截面 SEM 图;(c)EDS 面扫分析:元素及分布图;(d)再生纤维素膜和 CAA-DDPN 的透射率曲线,插图:紫外线阻隔性能;(e)应力-应变曲线;(f) C与传统商用塑料的力学性能对比;(g) 热重分析;(h)CAA-DDPN膜展现出极低的热膨胀系数;(h)塑料样条的直观热稳定性对比。

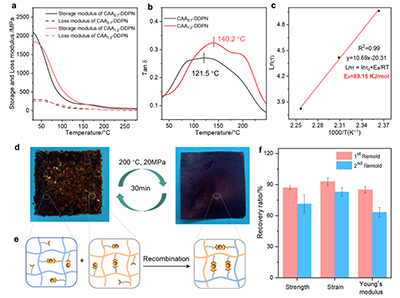

图4 动态热机械分析与热可重塑性。(a)储存模量与损耗模量曲线;(b)损耗因子曲线;(c)纤维素网络内动态键交换的活化能。(d)热再加工过程;(e) 动态共价网络重排示意图。(f) 重塑后的力学性能恢复率。

图5 阻燃性表征。(a)垂直燃烧测试;(b)热释放速率曲线;(c)极限氧指数。

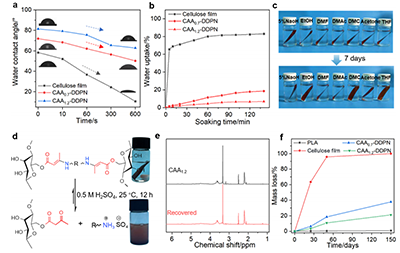

图6 耐受性与降解性。(a)10 min内水接触角的变化;(b)吸水率曲线;(c)耐有机溶性测试;(d)纤维素聚合物网络的酸水解机理;(e) CAA及回收单体的1H NMR谱图。(f) PLA、纤维素薄膜与CAA-DDPNs在天然土壤中的质量损失曲线。

国家自然科学基金(U23A6005,32171721)、广东省基础与应用基础研究基金(2023B1515040013)、中央高校基本科研业务费专项资金(2025ZYGXZR004,2025ZYGXZR043)以及制浆造纸工程国家重点实验室(2023ZD01,2023C02)为该工作提供了资金支持。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acsnano.5c16164

- 西南林大杜官本院士、杨龙研究员团队 CEJ:兼具高强度、优异阻燃性和尺寸稳定的多功能竹基复合材料 2025-05-20

- 北航陈爱华教授课题组《Macromolecules》:液晶嵌段共聚物聚合诱导多级自组装制备光触发可逆“瘦身”的交联纳米线 2024-01-17

- 吉林大学李云峰教授课题组等 Nat. Commun.:可循环的碳点自组装宏观材料 2023-10-27

- 化学所赵宁/深大徐坚/浙大刘文星 JACS:酯复分解反应促进热固性聚合物的回收利用 2023-09-28

- 长春应化所陈学思/庞烜/胡晨阳 Nat. Commun.:基于副反应抑制策略催化酸敏感型环氧化物与环状酸酐可控共聚-合成高分子量、可化学回收聚酯 2026-02-16

- 中国科大陈昶乐教授、ETH Tae-Lim Choi 教授 Angew:机械力触发的可化学回收的类聚乙烯材料 2026-02-03

- 苏大张正彪/王鑫团队 Angew:一种通用且温和的两步法合成策略-利用生物基二醇与CO2制备可化学回收的聚碳酸酯及闭环CO2固碳 2025-03-07