智能电子织物(E-textiles)作为可穿戴技术的重要分支,正在医疗监测、运动健康和人机交互等领域展现出巨大潜力。然而,电子织物的发展长期受限于传感性能与穿戴舒适性的固有矛盾——既需维持高精度传感,又要确保热湿舒适度。这一传感-舒适性权衡问题已成为智能织物实用化的关键瓶颈。

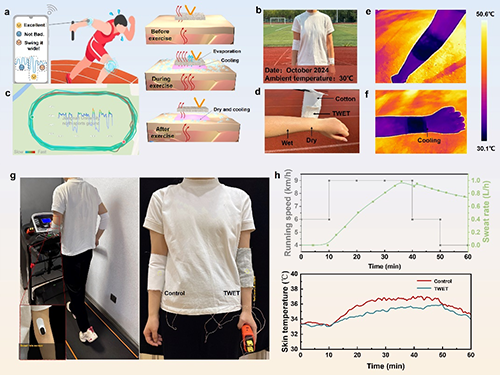

图1. 智能热湿管理电子织物的结构设计与功能。

近日,江南大学孙丰鑫研究团队提出一种纱线一体成形的纺织超结构织物,制备具有高性能传感、辐射制冷和跨梯度导湿功能的电子纺织品。不同于传统的层层组装式结构,该工作采用"全纱线基"的一体化编织工艺,将双模态传感纱编织于织物内层,形成稳定的交织感应阵列以提高传感鲁棒性;同时表层和底层的功能纱配置有效提高太阳光谱反射和人体红外辐射,并借助接结纱线拓扑构形突破梯度导湿的局限,建立微液量下的跨梯度汗液传导路径,有效提高了人体热湿舒适性。该工作可为基于结构导向的热湿舒适型电子织物开发提供新策略,有助于推进高性能智能纺织品的低成本和规模化生产与应用。相关研究以标题为“Knot-Patterned Treble-Weaving Smart Electronic Textiles With Advanced Thermal and Moisture Regulation for Seamless Motion Monitoring”在线发表于Advanced Functional Materials。江南大学纺织科学与工程学院硕士研究生赵洁云为论文第一作者,其他共同作者包括江南大学博士研究生彭阳阳,英国考文垂大学胡鹏鹏助理教授,江南大学胡霄睿、苏旭中教授。

图2 户外与室内运动穿戴实验及热湿调控性能表征

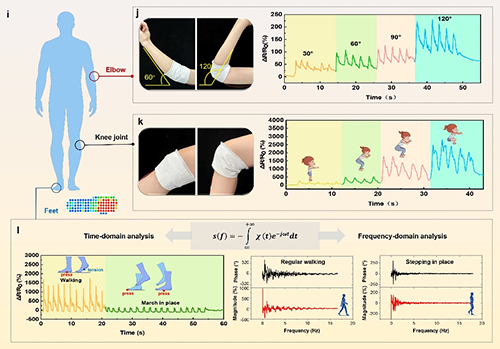

图3 基于智能电子织物的人体运动监测与行为分析

智能调温电子纺织品的主要创新在于其独特的织物多尺度、多层级的结构设计。首先,研究团队受气泡压力响应启发设计的"气泡压阻纱线"具有微气泡表面结构,实现了8.425 kPa?1的高灵敏度(较传统纱线提升12倍);其次,"交叉缠绕应变纱线"通过独特的拓扑结构确保了拉伸时导电网络的均匀变化和优异耐久性;此外,三重编织架构实现了传感、导热和导湿功能层的无缝融合。实测结果表明,该织物不仅能精准识别多种运动模式(包括手臂摆动和0-90°的膝关节弯曲),还能通过频域信号分析并区分行走与原地踏步等行为模式。此外,在40分钟户外跑步测试中,智能电子织物覆盖区域具有高汗液蒸发率,温度较未覆盖区低5.9℃(p<0.01),同时传感器信号保持稳定(变异系数<3%),展现了优异的热湿管理能力和环境鲁棒性。

因此,该研究提出"结构主导功能"的智能纺织品设计方法,通过纱线拓扑结构编排来实现多功能集成,为智能纺织品开发提供了新范式。而且全纱线基的一体化编织工艺大大简化了生产流程,使高性能电子织物的规模化生产成为可能,有利于降低智能纺织品的制造成本,可望推进智能纺织品在医疗监护服装、职业防护装备、运动竞技服装等领域的应用。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202501912

- 综述:智能调温纤维的发展与应用 2016-07-12

- 东北大学青勇权课题组 AFM:基于微纳装甲超疏水结构的两栖电子纺织品 - 用于全天候及水下环境运动传感 2026-01-05