聚乳酸作为一种具有显著发展潜力的生物基可再生聚合物材料,具有生物降解性、生物相容性、优异的机械性能和加工性能,已在医疗、纺织、包装和电子设备等领域得到广泛应用。然而,尽管其优点众多,但聚乳酸在空气中极易燃烧,且聚乳酸的热导率相对较低,这严重限制了其在对阻燃性和散热性有高要求领域的应用。此外,燃烧过程中释放有害物质(如一氧化碳和烟雾)的情况往往不可避免,对人们的生命和财产构成最致命的威胁。因此,在聚乳酸复合材料的应用中,提高热稳定性、热扩散性以及减少燃烧时的热量和烟雾释放是关键挑战。

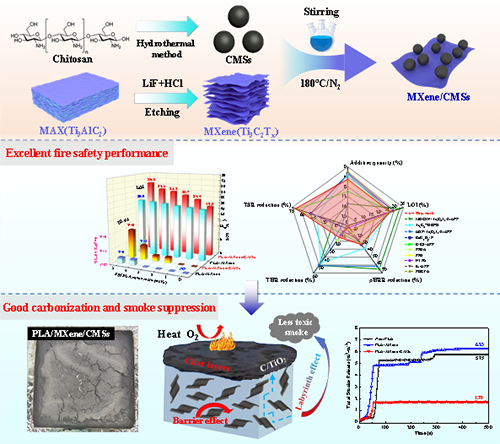

因此,湘潭大学徐圣教授团队首次通过静电自组装实现了 CMSs 在 MXene 纳米片上的均匀负载,合成了MXene/CMSs阻燃材料。这种创新策略有效地解决了 MXene 在聚合物基质中的分散难题,并使其能够融入聚乳酸(PLA)体系。值得注意的是,仅添加 5wt% 的 MXene/CMSs,PLA/MXene/CMSs 复合材料的机械性能得到改善,且 PLA 复合材料的热导率提高至 0.31 Wm-1K-1,比纯 PLA 高出 47.6%。此外,极限氧指数(LOI)提高到了 26.6%,在 UL-94 垂直燃烧测试中达到了 V-0 级。与纯聚乳酸(Neat PLA)相比,该复合材料的峰值热释放速率(pHRR)和总热释放量(THR)分别降低了 28.1% 和 15%。值得注意的是,总烟雾释放量(TSR)相较于纯 PLA 显著降低了 70.4%。此外,在燃烧过程中形成了更稳定且更致密的炭层。这种改进主要源于阻燃剂在 PLA 基体中的显著分散效果、MXene 中过渡金属 Ti 的催化碳化作用以及 CMSs 的高效碳化能力。这项工作为解决聚合物中 MXene 聚集、高阻燃效率、烟雾抑制、热导率和机械性能之间的权衡问题提供了一种先进且环保的解决方案。

其成果以题为“Carbon microsphere-modified mXene: A high-efficiency hybrid flame retardant for simultaneously enhancing fire resistance, smoke suppression and thermal conductivity in poly (L-lactic acid)”在国际知名期刊Chemical Engineering Journal上发表。在读研究生丁驰捷为本文第一作者,徐圣教授、罗岳讲师和张锟讲师为共同通讯作者,湘潭大学为第一通讯单位。

图1. MXene/CMSs的制备流程

如图1所示通过水热合成CMSs、刻蚀制备MXene、静电组装杂化物、熔融共混PLA 等核心步骤,最终得到MXene/CMSs阻燃剂,各环节通过精准工艺调控(温度、时间、分散/洗涤方式等)保障材料结构与性能。

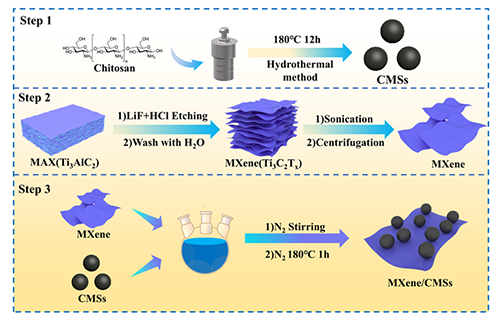

图 2、 (A) Ti2AlC3、CMSs、MXene 和 MXene/CMSs 的 X 射线衍射 (XRD) 图谱;(B) CMSs、MXene、MXene/CMSs 的傅里叶变换红外 (FT-IR) 光谱

如图2所示,研究人员通过X射线衍射图谱(XRD)和傅里叶变换红外光谱(FT-IR)证实了MXene/CMSs的成功合成且CMSs负载后MXene层间距增大。

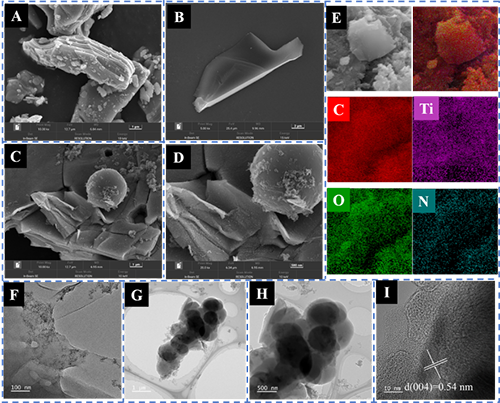

图3. (A) Ti?AlC?的SEM图像;(B) MXene的SEM图像;(F) MXene的TEM图像;(C/D) 不同放大倍率的MXene/CMSs的SEM图像;(G/H) 不同放大倍率的MXene/CMSs的TEM图像;(I) MXene/CMSs的HRTEM图像;(E) MXene/CMSs的EDS-mapping图像。

如图3所示,扫描电镜(SEM)图像表面球形CMSs与MXene结合,并在经过CMSs改性后,MXene仍然保持其分层结构;透射电镜(TEM)图像显示CMSs由于静电吸附紧密地附着在MXene表面;元素分布光谱(EDS mapping)证明了在CMSs在MXene表面的均匀分布。

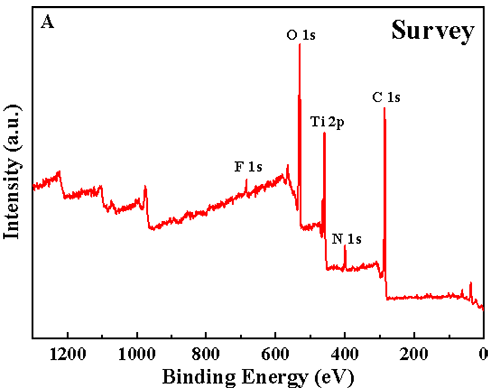

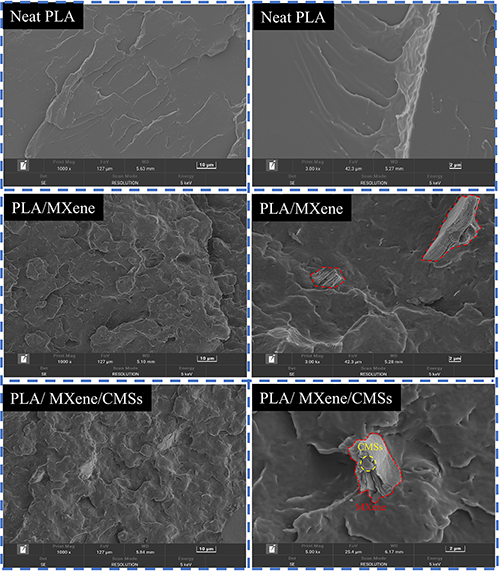

图4. (A) MXene/CMSs 复合材料的XPS全谱扫描图;(B) MXene/CMSs 复合材料的高分辨 C 1s XPS 谱图;(C) MXene/CMSs 复合材料的高分辨 N 1s XPS 谱图;(D) MXene/CMSs 复合材料的高分辨 O 1s XPS 谱图;(E) MXene/CMSs 复合材料的高分辨 Ti 2p XPS 谱图

如图4所示,X射线光电子能谱(XPS)进一步确认了C、N、O和Ti元素在MXene/CMSs中的结构情况,MXene/CMSs 阻燃剂中的钛以二价到四价的氧化态形式存在,其中 TiO2 占主要部分。同时,MXene 和 CMSs 通过静电自组装结合,成功制备了表面均匀负载 CMSs 的 MXene 基复合阻燃剂。

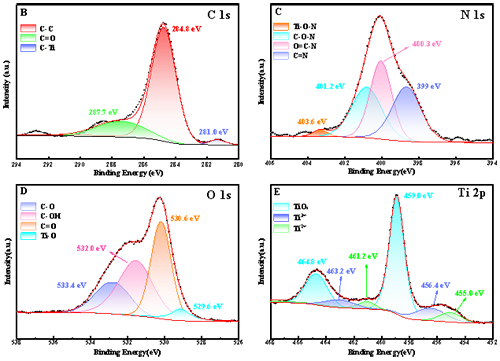

图5. 纯 PLA、PLA/MXene 和 PLA/MXene/CMSs 复合材料冷冻脆断面的SEM图像

如图5所示,通过观察冷冻脆断面的SEM图像得出,PLA/MXene/CMSs断面更均匀、边缘更复杂粗糙,说明CMSs 的加入有效改善了 MXene 在 PLA 基体中的分散性和相容性。

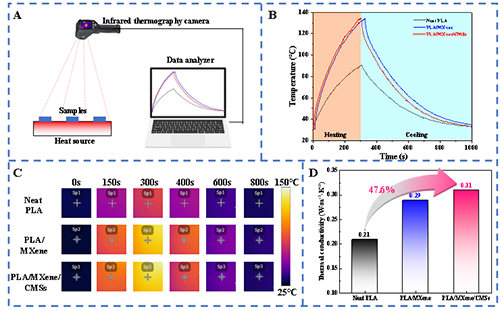

图6. (A) 余热回收实验装置示意图;(B) 纯 PLA、PLA/MXene 和 PLA/MXene/CMSs 复合材料的时间-温度曲线;(C) 上述材料的红外热像图;(D) 上述材料的导热系数结果

如图6所示,在导热性能方面,MXene/CMSs阻燃材料表现更为出色。仅添加 5wt% 的 MXene/CMSs,PLA 复合材料的导热系数提升了47.6%,达到了 0.31 W·m-1·K-1。

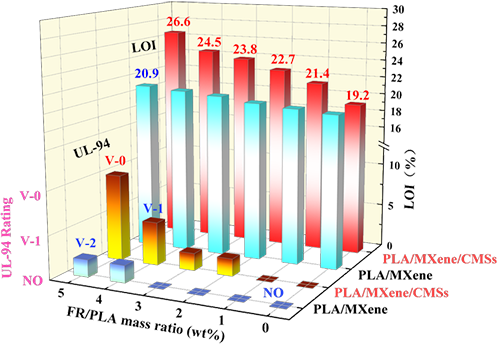

图7. 纯 PLA、PLA/MXene 和 PLA/MXene/CMSs 复合材料的LOI及UL-94测试结果

如图7所示,在阻燃性能方面,添加 5wt% 的 MXene/CMSs体现出良好的阻燃性能,极限氧指数从纯PLA的19.2%提升至 26.6%,UL-94测试达到V-0等级。

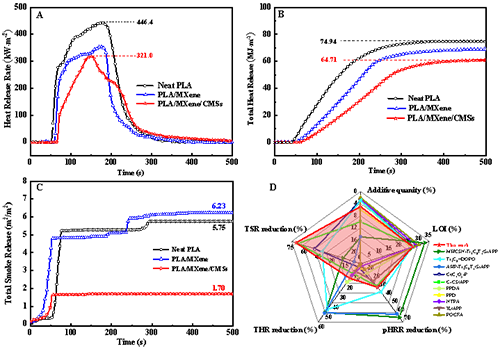

图8. (A) 纯 PLA、PLA/MXene 和 PLA/MXene/CMSs 复合材料的HRR曲线;(B) THR曲线;(C) TSR曲线;(D) 本研究中 MXene/CMSs 的综合阻燃性能与文献报道数据的对比

如图8所示,从锥形量热测试可以看出,MXene/CMSs在较低添加量下(5 wt%),实现了峰值热释放速率(pHRR) 降低了28.1%, 总热释放速率(THR) 降低了15%, 总烟雾释放量(TSR)降低了70.4% 的优异综合性能,抑烟率尤其突出。同时与多种现有阻燃剂进行了对比,体现出MXene/CMSs具有良好的阻燃抑烟性能。

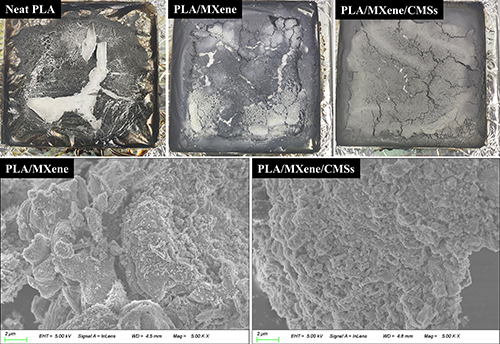

图9.纯PLA、PLA/MXene和PLA/MXene/CMSs复合材料锥形量热测试剩余残炭的数码照片和SEM图像

如图9所示,MXene 的加入提高了 PLA 的成炭量,但残炭结构疏松多缺陷,阻隔效果不佳(主要归因于 MXene 团聚)。CMSs 的引入至关重要:显著改善了残炭的致密性和均匀性(归因于其高效的成炭能力)。形成了完整无缺陷的炭层。该致密炭层作为稳定连续的物理屏障,是 PLA/MXene/CMSs 复合材料具有优异阻燃抑烟性能(特别是凝聚相阻隔作用)的关键微观结构证据。

综上所述,碳微球(CMSs)通过静电吸附作用均匀负载于 MXene 表面。该过程成功合成了一种生物环境友好型 MXene/CMSs 复合阻燃剂,随后将其引入聚乳酸(PLA)基体中。CMSs的负载对于抑制 MXene 纳米片在 PLA 基体中的团聚起到了关键作用,这具体表现为 MXene/CMSs 在 PLA 基体中的分散性和相容性得到增强,并改善了因 MXene 加入而降低的力学性能。仅添加 5wt% 的 MXene/CMSs,PLA 复合材料的导热系数即得到显著提升(0.31 Wm-1K-1)。在阻燃性能方面,极限氧指数(LOI)提升至 26.6%,并在 UL-94 垂直燃烧测试中达到 V-0 等级。与纯 PLA 相比,PLA/MXene/CMSs 复合材料的热释放速率峰值(pHRR)和总热释放量(THR)分别降低了 28.1% 和 15%。尤为显著的是,总烟释放量(TSR)大幅降低了 70.4%。燃烧过程中,复合材料表面形成了更稳定且致密的炭层。这种兼具高效阻燃抑烟、低添加量、高导热性及环境友好特性的复合材料,在智慧城市、物联网(IoT)和工业报警系统领域展现出广阔的应用前景,例如:智能烟雾报警系统、消防无人机耐高温部件、充电桩防护。它尤其适用于对安全性与可持续性均有高要求的应用场景。

该团队以设计二维纳米材料为出发点,深入分析有关复合材料的构效关系和涉及的阻燃机理,为低维材料在聚合物阻燃、建筑领域和工业物联网领域提供研究基础,并形成了一系列研究进展,在《Chemical Engineering Journal》、《Polymer Degradation and Stability》、《ACS Sustainable Chemistry & Engineering》、《Carbohydrate Polymers》和《International Journal of Biological Macromolecules》等期刊发表相关研究成果。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.165576

- 中国矿大何新建/徐欢团队 ACS Nano:火场应急防护用多尺度取向耐高温聚乳酸活性纳纤膜 2025-12-24

- 新疆大学吐尔逊·阿不都热依木教授团队 CST/IJBM:聚乳酸/聚丙烯/棉秆复合材料调控与性能 2025-09-08

- 青岛大学明津法团队 IJBM:兼具超疏水和光热效应的聚乳酸纤维气凝胶用于防冰除冰功能开发 2025-08-17

- 华南理工王小慧/雷泽芃教授 ACS Nano:兼具高强度、优异阻燃性、耐溶剂性和可化学回收的热加工型纤维素网络聚合物 2025-10-20

- 《Mater. Today》:多性能协同优化制备“全能”木头 - 阻燃强韧自清洁适配高端场景 2025-09-06

- 香港城市大学吴伟教授 ACS Nano:仿生发汗电池热管理设计实现自适应高效冷却与阻燃保护 2025-09-04

- 上海工程技术大学宋仕强团队 CEJ: 仿生结构用于构建高导热、抑烟减毒和智能损伤检测的多功能聚合物复合材料 2023-08-22