两性聚电解质(PA)水凝胶由带正负电荷的亲水性网络组成,因其独特的结构和出色的防污性能而备受关注。然而,PA水凝胶尤其是非中性PA(n-PA)水凝胶因具有超亲水性通常会在水环境中高度溶胀而使机械性能大大削弱,严重阻碍了其应用。可见,实现n-PA水凝胶的强韧化很有意义却充满挑战。

近期,湖北工业大学材料与化学工程学院、绿色轻工材料湖北省重点实验室黄以万、李学锋教授团队提出通过一种简单的“二次平衡法”通过离子键和金属配位键的协同增强增韧 n-PA 水凝胶。在该方法中,将制备的n-PA水凝胶依次浸入多价金属离子溶液和去离子水中,其中每次透析均需达到平衡,得到高强韧的n-PA杂化水凝胶。通过该方法,非常脆弱的n-PA 水凝胶的机械性能能够得到大幅提升。该工作的系统研究结果表明单体比例和金属离子浓度均对 n-PA 水凝胶的机械性能提升效果有显著影响。该工作还进一步选用不同 n-PA 水凝胶体系和不同多价金属离子溶液记忆不验证了该方法具有一定的通用性。值得注意的是,非常低的金属离子透析溶液浓度(≤0.1 mol/L)即可实现 n-PA 水凝胶的有效强韧化。该工作还进一步通过理论模型揭示了n-PA杂化水凝胶的强韧化机制。该工作不仅为非中性PA水凝胶强韧化提供了有效的方法,而且还为PA水凝胶在电解质溶液中行为提供了一些新见解。

相关研究成果近期以题为“Synergistically Toughening Non-Neutral Polyampholyte Hydrogels by Ionic and Coordination Bonds at Low Metal-Ion Contents”在线发表于重要学术期刊《Small》。

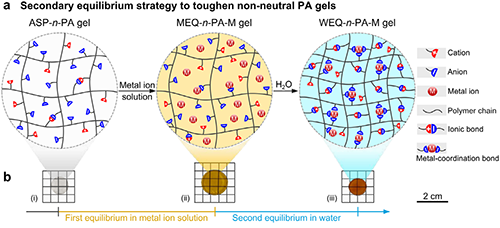

图1 强韧非中性两性聚电解质(n-PA)水凝胶的设计及制备:(a) 基于“二次平衡法”的强韧n-PA杂化水凝胶的设计和制备;(b)不同状态所对应的水凝胶实物照片。

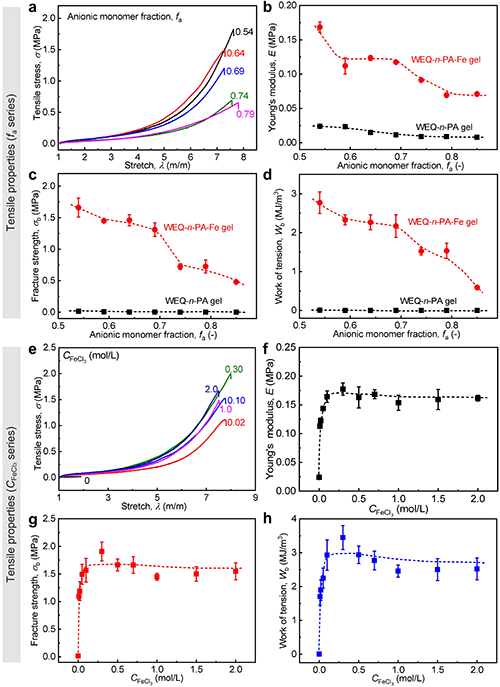

图2 具有不同阴离子单体占比(fa)和FeCl3浓度(CFeCl3)的n-PA-Fe杂化水凝胶的拉伸行为:(a-d)不同fa对杂化水凝胶拉伸性能的影响(此处CFeCl3=0.7 mol/L);(e-h)不同CFeCl3对杂化水凝胶拉伸性能的影响。(此处fa=0.54)

图3 所提出协同实现n-PA-Fe杂化水凝胶强韧化方法的普适性:(a-d)更换另一种n-PA水凝胶体系所得到的杂化水凝胶的拉伸性能数据(此处fa=0.66);(a-d)选用不同多价金属离子透析溶液所得到的杂化水凝胶的拉伸性能数据。(此处CFeCl3=0.3 mol/L,fa=0.54)

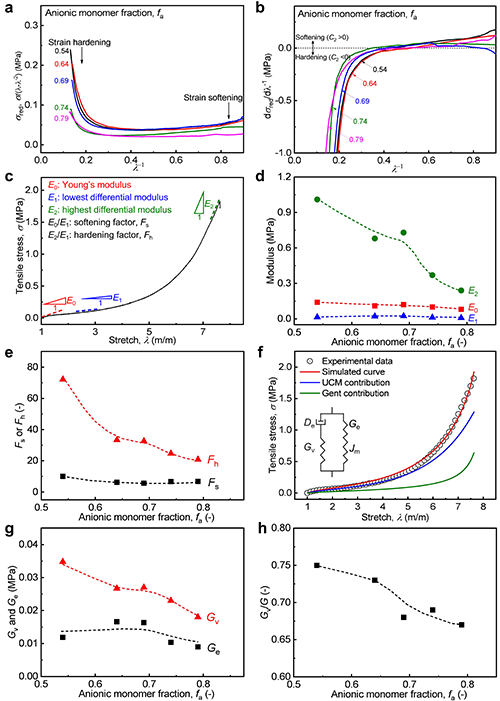

图4 具有不同阴离子单体占比(fa)的n-PA-Fe杂化水凝胶的应变软化和硬化行为及其粘弹性贡献。(a,b)基于Mooney-Rivlin模型的σred~λ-1曲线;(c,d)基于样品拉伸应力拉伸曲线所定义的三种模量(E0、E1和E2)及其随fa 的变化;(e) 水凝胶表观软化(FS)和硬化(FH)因子随fa 的变化;(f)粘弹性理论模型对拉伸曲线的模拟曲线;(g,h)拟合得到的样品中黏弹性(Gv)和弹性(Ge)部分随fa 的变化。(此处fa=0.54)

该论文共同通讯作者为湖北工业大学黄以万、李学锋教授及中国信科集团全国重点实验室陶金正高级工程师,共同第一作者为黄以万、研究生滕琴、研究生钱三榆,湖北工业大学和中国信科集团为共同署名单位,参与本研究工作的还有龙世军副教授、研究生刘涛及中国信科集团全国重点实验室李臻。

该工作是研究团队近期关于强韧化两性聚电解质水凝胶相关研究的最新进展之一。在过去的几年中,研究团队开发了一系列基于金属配位键与离子键协同增强两性聚电解质水凝胶的研究策略(Adv. Funct. Mater., 2023, 33, 2213549)、溶胀却力学性能变强的两性聚电解质水凝胶(Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2103917)及具有取向结构的类皮肤可快速应变响应及电信号响应的水凝胶(Chem. Eng. J., 2025, 507, 160657)及其在应变传感领域的应用(Chem. Eng. J., 2023, 474, 145944)。

参考文献:Yiwan Huang*, Qin Teng, Sanyu Qian, Tao Liu, Shijun Long, Zhen Li, Jin Tao*, Xuefeng Li*, “Synergistically Toughening Non-Neutral Polyampholyte Hydrogels by Ionic and Coordination Bonds at Low Metal-Ion Contents”, Small, Just published online, 2025, 2500258.

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.202500258

- 中科院化学所贾迪研究员/马萨诸塞大学Muthukumar教授 PNAS: 偶极相互作用在带电大分子溶液中扮演的重要角色 2022-09-28

- 南京理工傅佳骏/姚博文团队 Nat. Commun.:类神经、导电通路可重构的水凝胶基一体化电子电路用于人-机整合 2026-02-14

- 华科大罗志强教授团队《Nat. Commun.》:可注射导电水凝胶实现无线、微创深部脑神经调控 2026-02-10

- 南京大学王炜/曹毅/薛斌团队 Nat. Commun.:仿生分级picot纤维水凝胶涂层实现超低摩擦与高耐磨性 2026-02-09

- 中国科大俞书宏教授/茅瓅波教授 Matter:揭示竹鼠牙釉质中微量铁元素的强韧化机制 2025-06-27

- 南京林业大学罗艳龙 AFM:受蜻蜓翅膀启发的网状分级结构实现超分子弹性体的强韧化 2025-04-04

- 北航赵子龙教授、清华高华健院士团队 Acta Biomater.:揭示生物互锁界面的强韧化与优化机理 2025-01-13