随着全球能源需求的不断增长和可再生能源技术的快速发展,开发绿色高效的能量收集与转换方式已成为研究前沿。渗透能量(osmotic energy)因其来源广泛且稳定,被认为是未来可持续能源的一种重要途径。然而,传统离子交换膜的稳定性不足、离子选择性受限,难以在复杂环境中长期应用。因此,如何设计高效、稳定且多功能的纳流体膜材料成为该领域的关键挑战。

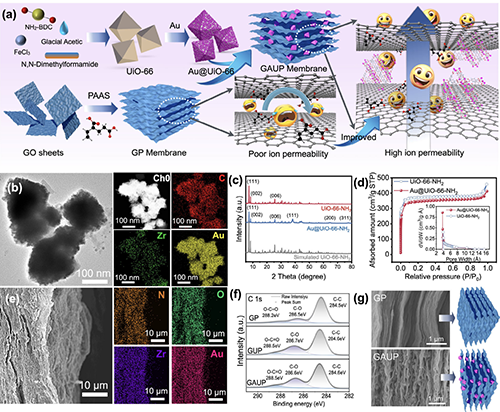

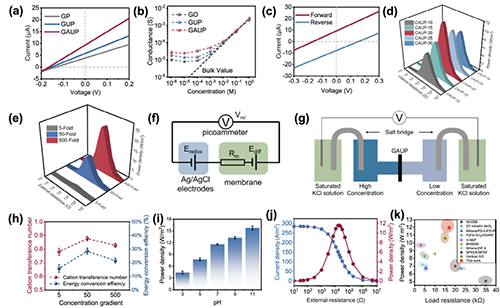

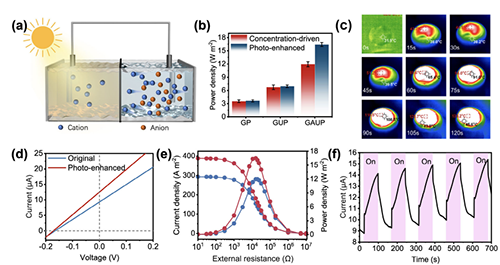

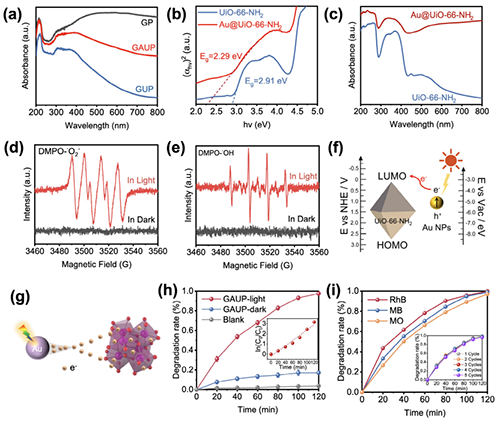

齐鲁工业大学(山东省科学院)于得海教授团队提出将金纳米粒子(Au NPs)和氨基功能化金属有机框架(UiO-66-NH2),引入氧化石墨烯复合膜(GO-Au@UiO-66-NH2-PSSA,简称GAUP),不仅优化了复合膜的离子传输通道,还赋予了膜材料光响应、抗菌和污染物降解等多功能特性。在光照条件下,Au NPs 的局域表面等离子共振(LSPR)效应促进了热电子的产生并提升了渗透能转换效率,使得 GAUP 膜的输出功率密度达到 16.5 W m-2。此外,该膜还表现出优异的污水处理能力,在光照下可实现 90% 以上的染料降解率,并对革兰氏阴性细菌展现 99% 的杀菌效果。GAUP膜成功解决了渗透能源系统和废水处理中的可持续性问题,是可持续纳米流体技术的重要突破,促进了可再生能源解决方案与环境管理的高度融合。

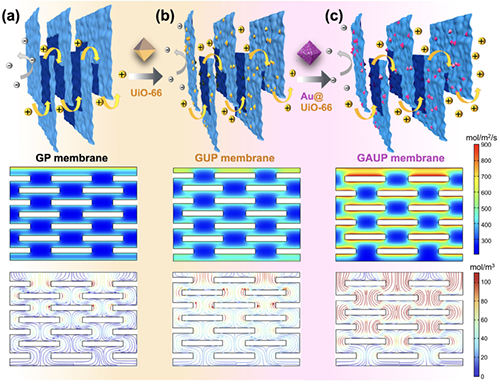

图1离子聚合物和Au@UiO-66-NH2协同增强GO膜及其结构表征

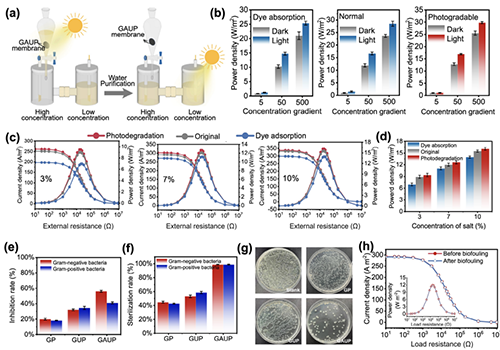

图2电学性能及渗透能转换特性

图3光驱动渗透能量增强行为

图4光响应性能及其光催化性能

图5GAUP复合膜在不同浓度梯度工业染料废水和光照条件下的能量收集性能

图6 离子传输性能模拟计算

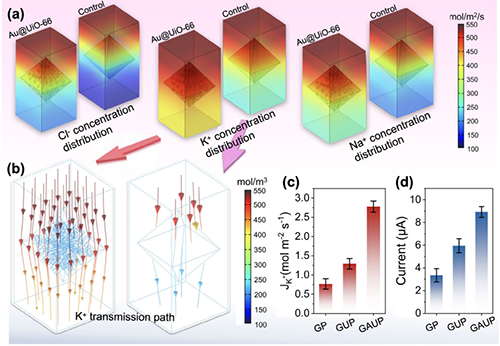

图7纳米离子通道中不同离子的浓度分布模拟计算及稳态下电流统计分析

相关研究成果以“Harnessing plasmonic and nanofluidic synergies with gold‐embedded graphene oxide frameworks for osmotic energy harvesting”为题发表在Advanced Functional Materials(2025, 10.1002/adfm.202500247)期刊上。齐鲁工业大学(山东省科学院)为论文唯一单位,轻工学部2022级硕士研究生赵锐、张蓉蓉为论文共同第一作者,于得海教授为论文唯一通讯作者。本研究得到国家自然科学基金项目、国家博士后基金特别资助项目、山东省泰山学者青年专家项目、校(院)科教产融合基础研究等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202500247

- 长春应化所“集成电化学方法的表面等离子体共振及高通量分析仪器”研制项目通过验收 2012-04-13

- 中科院理化所江雷院士团队《Adv. Mater.》:盐度自适应型纳流体二极管用于高性能盐差发电 2022-06-13

- 武培怡教授团队《Adv. Sci.》:同步纳流体整流技术制备手性反转的GO液晶纤维 2020-07-03

- 清华大学郑泉水课题组招聘“润湿与纳流”方向博士后 2016-07-05

- 齐鲁工大/山东省科学院王振教授团队 AFM:利用“自下而上”策略合成类细胞壁结构的抗膨胀水凝胶用于渗透能收集 2025-03-27