5G时代电子设备微型化与高集成化发展,对材料导电与导热性能提出双重挑战。金属材料受限于高密度与低柔性,而聚合物材料固有导电/导热性能不足(电导率<10?1? S/m,热导率<0.5 W/(m·K))。传统高填料填充策略(>40 vol%)虽可改善性能,但导致加工难度增加与力学性能劣化。对此,南京工业大学毛泽鹏博士、陈婷婷博士和美国德州理工大学张振博士开发两步熔融加工策略,通过表面自组装工程实现复合材料电导率和热导率的突破性提升。

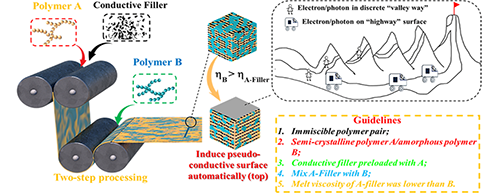

图1基于双连续相结构构筑功能表面机理图。

研究背景

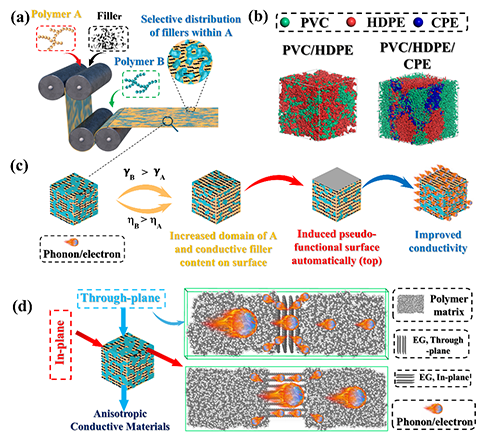

随着电子设备对高效热管理和电力传输需求的日益增长,开发同时具备高导电性和高热导性的聚合物复合材料成为研究热点。然而,传统方法往往依赖于高填充量的导电填料,这不仅增加了成本,还可能损害材料的机械性能。本研究旨在通过一种简单、经济、可持续的策略,克服这些挑战,实现聚合物材料导电性和热导性的双重增强。团队提出了一种两步熔融加工策略,首先将导电填料(如膨胀石墨)预加载到半结晶聚合物中,再与不相容的非晶聚合物进行熔融混合。这一方法基于一个创新假设:预加载导电填料的相能够包裹非晶聚合物相,从而在样品表面形成富含导电填料的伪导电层。研究以聚氯乙烯(PVC)和高密度聚乙烯(HDPE)为模型体系,验证了这一策略的可行性。

研究方法

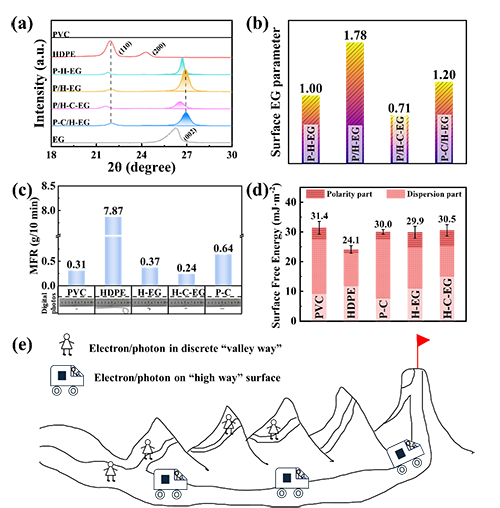

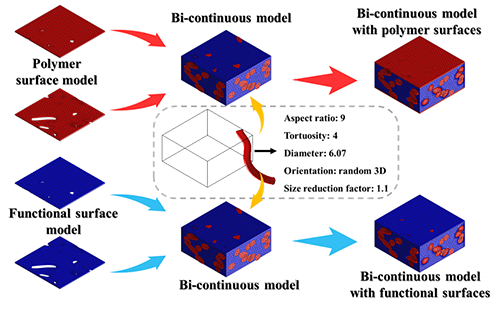

利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)、能量色散X射线光谱(EDS)等手段分析了材料的微观结构和表面元素组成来确定功能表面的形成机制。最后,通过分子动力学模拟和有限元分析确认了功能材料的导电和导热性能的提升源自功能表面的构筑。

图2功能表面的形成机制(a)XRD曲线;(b)表面EG参数;(c)MFR;(d)表面自由能;(e)导电机制及其提高效率的示意图。

主要发现

? 导电性与热导性显著提升?:与一步加工法相比,采用两步熔融加工法制备的复合材料在面内电导率和热导率上分别实现了172%和84%的提升。例如,在25%体积分数的膨胀石墨填充下,复合材料的电导率达到了117.92 S/m,热导率达到了9.34 W/(m·K)。

图3(a)双连续相结构复合材料的制备示意图;(b)聚合物体系的DPD模拟结果;(c)伪表面自主形成的原理图;(d)基于EG制备各向异性导电材料的示意图。

?伪导电层形成机制?:研究表明,低粘度聚合物相(如预加载了膨胀石墨的HDPE)在熔融加工过程中更倾向于迁移到样品表面,从而在表面形成富含导电填料的伪导电层。这一伪导电层作为电子和热量的“高速通道”,显著提高了材料的导电性和热导性。该策略不仅适用于PVC/HDPE体系,还可在其它聚合物复合体系中实现类似的效果,表明其具有广泛的适用性。

图4 双连续功能表面模型示意图。

这项研究为制备高性能导电和导热聚合物复合材料提供了一种简单、经济、可持续的方法。所制备的复合材料在电子器件热管理、电磁屏蔽以及高效电力传输等领域具有潜在的应用价值。此外,该方法还可以利用现有的聚合物加工基础设施和设备实现工业化生产,为聚合物材料的性能提升开辟了新的途径。

该成果发表于《Chemical Engineering Journal》,第一作者为南京工业大学材料学院博士生张晗,美国德州理工大学张振博士为共同通讯作者和南京工业大学毛泽鹏博士、陈婷婷博士为共同作者。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.161477

- 青科大李琼、浙大李志波 Adv. Mater.:利用缩氨硫脲动态键构筑动态共价-超分子协同网络 实现高性能可回收热固性树脂 2026-02-13

- 四川大学朱剑波教授团队 Nat. Mater.:高性能可循环聚合物发散性合成 2026-02-13

- 天津大学潘莉团队《Macromolecules》:中等立构/区域选择性催化剂设计高性能聚丙烯基弹性体 - 助力iPP增韧与HDPE/iPP共混物高效增容 2026-02-10

- 华南理工大学王瑞、谢从珍/深圳大学徐华松 Nat. Commun.:用于静电防护的可切换导电-绝缘态可逆介电聚合物 2026-02-16

- 南京理工傅佳骏/姚博文团队 Nat. Commun.:类神经、导电通路可重构的水凝胶基一体化电子电路用于人-机整合 2026-02-14

- 华科大罗志强教授团队《Nat. Commun.》:可注射导电水凝胶实现无线、微创深部脑神经调控 2026-02-10

- 提出“表面能匹配”界面设计法则 - 福建物构所林悦/宁波材料所林正得 AFM:超低热阻导热界面材料研究新进展 2026-02-05