宁波大学徐玉赐教授课题组 Macromolecules: 高分子双链融合的历史过程

2025-03-22 来源:高分子科技

两根高分子链是如何融合以及分离是一个非常有趣的问题,受观察手段的限制,很难在实验上观察到两根高分子链融合及分离过程。而理论上如何固定链的质心并且捕捉到融合及分离的过程也是一个难点,尤其是当融合过程中还耦合了单链的榻缩转变,如何处理这种大形变下的单链构象转变是一个巨大的挑战。

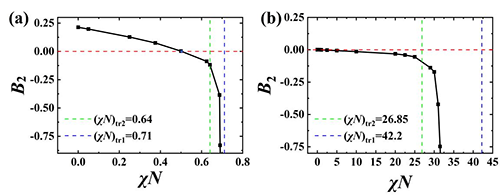

近日,宁波大学徐玉赐教授课题组发展了一套研究双链相互作用的理论方法,并且研究了单链榻缩转变对双链相互作用的影响。发现在特定的条件下,融合会诱发单链发生榻缩转变:通过双链相互作用势得到了第二维里系数表明线团之间存在有效的吸引相互作用,这说明在高分子溶剂中,单链可以不经历榻缩转变而直接发生相分离。这与小分子溶剂中的相分离有所不同,通常认为单链会先发生榻缩转变,然后再分相。在对融合的逆过程—分离的研究中发现分离会诱导单链从榻缩的小球到线团的转变,并且当溶剂链长较长时,融合与分离存在明显的历史过程。具体如下:

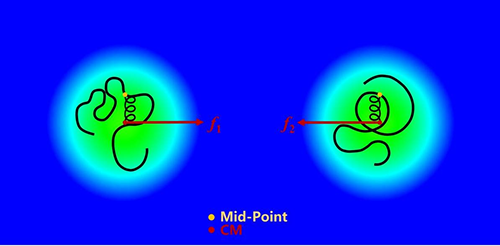

图1:相互作用的理论模型及得到的配分函数。

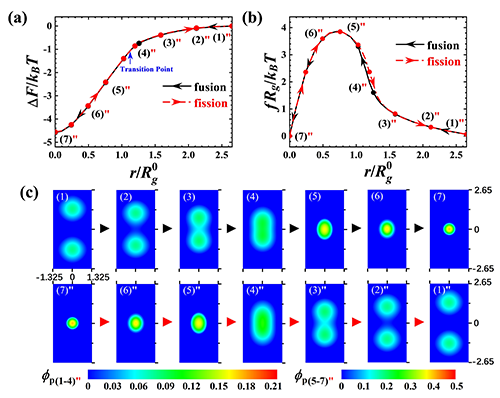

图2:短链溶剂中双链融合及分离过程。

图3:长链溶剂下双链的融合及分离过程。

图4:双链融合时熵和焓对自由能的贡献。

图5:通过PMF得到的第二维里系数。

原文链接: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.4c02502

版权与免责声明:中国聚合物网原创文章。刊物或媒体如需转载,请联系邮箱:info@polymer.cn,并请注明出处。

(责任编辑:xu)

相关新闻

- 密歇根州立大学刘心悦课题组《Newton》:高分子链的断裂模态 (诚招博士生) 2025-07-27

- 南科大陈忠仁教授团队《Acc. Mater. Res.》: 解缠高分子链 - 从尺寸和拓扑到加工与回收 2025-04-03

- 南京大学胡文兵教授教学论文介绍如何理解高分子链结构 … 2024-04-09