水凝胶因其高含水量,柔软度和拉伸性,在个性化医疗监控、临床诊断、电子皮肤和人机交互方面的应用前景广阔。然而,常见的自支撑水凝胶很难将柔性、可塑性、拉伸性、粘附性、导电性以及传感功能等结合起来,这极大地阻碍了柔性电子设备的“个性化”定制。学习生物材料的多尺度分级结构,实现无机功能纳米材料的水分散,为仿生水凝胶的功能化定制提供了思路。

成都大学魏竟江研究团队前期围绕仿生水凝胶中无机纳米材料的分散性开展了一些工作:受人体皮肤启示,基于螯合和氢键调控策略构筑了聚丙烯酸钙/碳纳米管导电水凝胶,实现了多重导电协同响应的电子皮肤(ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 2952);受到牡蛎礁启示,通过在聚丙烯酸钙水凝胶基质中引入稳定的无定形磷酸钙,构筑了机械性能可调的矿物水凝胶(Chem. Eng. J. 2021, 424, 130549);通过学习贻贝分泌物,基于MXene的表面羟基和氟离子与聚丙烯酸/纤维素纳米纤维/钙离子建立的超分子相互作用,实现了可3D打印的多功能导电水凝胶的制备(Interdiscip. Mater. 2022, 1, 495);基于冷冻-盐析的协同作用实现了聚乙烯醇/MXene导电水凝胶的强韧化(Compos. Part A 2023, 172, 107626);受变色龙启发,基于羟丙基纤维素水分散液手性自组装能力,引入碳纳米管于螺旋结构中有序排列,构筑了可对温度和应变进行颜色和电阻协同响应的柔性显示器(Adv. Mater. Technol. 2023, 8, 2200897)。

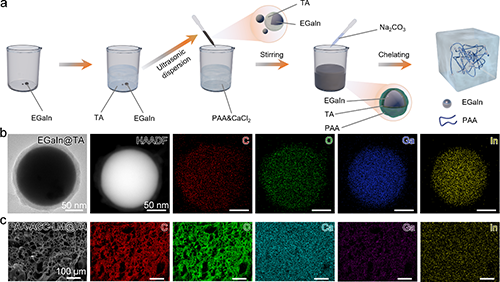

成都大学魏竟江/王清远研究团队和武汉理工大学傅正义院士合作,近期提出一种学习生物材料的多尺度分级结构策略,通过在仿生水凝胶的自组装过程中,对其各个组分功能化,不仅实现了材料力学性能的提高,而且在各个层次上表现出性能的优化,解决了水凝胶的多功能性组合矛盾的问题。具体而言,单宁酸包裹在液态金属的表面(LM@TA)辅助其分散,也促进水凝胶的粘附;无定形碳酸钙在TA表面矿化形成分级结构(LM@TA@ACC);LM@TA@ACC与聚丙烯酸螯合形成水凝胶骨架。该设计策略为实现水凝胶的多功能性提供了新的途径(图1)。

图1. 液态金属基导电水凝胶的制备机理

HAADF-STEM,TEM-EDS,FTIR,XPS等表征手段证实了PAA-ACC-LM@TA水凝胶的多尺度分级结构(图2)。

图2. PAA-ACC-LM@TA水凝胶的结构和组成表征

由于分级结构和层级功能化的作用,PAA-ACC-LM@TA水凝胶表现出多功能性的组合(图3)。随着液态金属的加入,PATL水凝胶在低频时表现出类液性,这个功能非常有利于其作为电生理电极贴片,可以轻易地铺展在不均匀的人体皮肤表面;同时,PATL水凝胶材料具有不挑选基底的粘附能力,粘附强度达到从湿态的28.9kPa至干态的0.96MPa;此外,水凝胶还表现出拉伸性(超过2000%)、触变性、温度敏感性、自愈合能力(88.8%)、生物相容性和导电性(28.3 mS/m),这些功能组合使其具备作为可穿戴传感器的潜力。

图3. 液态金属基水凝胶的力学性能和表现

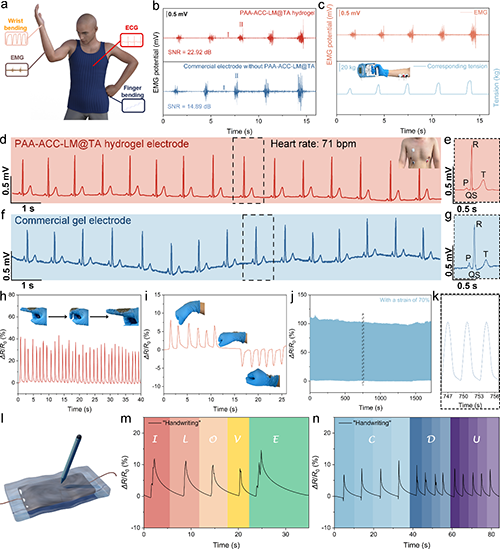

将PATL水凝胶组装为电生理电极贴片,其具有高灵敏度、循环稳定性和耐用性,能够实时监测人体肢体运动(如手指和手腕弯曲)和细微的电生理信号(包括肌电和心电图信号),为心血管/肌肉相关疾病和肢体康复训练提供重要的诊断信息(图4)。与商业的电生理电极贴片相比,PATL水凝胶不仅具有可重复实用性,还具有更高的信噪比(22.92 dB),可以更准确地读取生理信号。此外,PATL水凝胶贴片还可作为柔性触摸键盘,实现可靠的手写-电信号-文本转换,并通过与智能机械手的无线连接实现智能人机交互(图5)。本研究工作为制造具有集成多功能传感能力的新型电生理电极贴片铺平了道路,在健康诊断、康复训练和可穿戴电子设备方面显示出巨大潜力。

图4. 液态金属基水凝胶作为电生理电极替代品的多功能传感应用

图5. PAA-ACC-LM@TA水凝胶的人机交互策略

以上研究成果近期以“Reusable Liquid Metal-Based Hierarchical Hydrogels with Multifunctional Sensing Capability for Electrophysiology Electrode Substitution”为题发表在《ACS Nano》上。成都大学高等研究院魏竟江研究员为第一作者,硕士研究生陈昊为共同第一作者,通讯作者为魏竟江研究员、王清远教授和傅正义院士。

该研究工作得到了国家自然科学基金、四川省科技计划项目、四川省天府峨眉计划、以及湖北省隆中实验室开放项目等基金的大力支持。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.4c16933

作者简介

魏竟江,成都大学特聘研究员,四川省“天府峨眉计划”青年人才项目获得者。博士毕业于武汉理工大学(师从傅正义院士),在瑞士联邦材料科学与技术研究所(Empa)进行博士联合培养。主要从事仿生材料的多尺度结构设计和界面相互作用机理研究,发展仿生水凝胶的增韧和仿生陶瓷的室温化制备新技术。作为项目负责人主持国家自然科学基金、四川省自然科学基金、湖北隆中实验室开放基金、成都大学人才引进等项目。近年来,相关的研究工作在Research, Adv. Funct. Mater., ACS Nano, Interdiscip. Mater.等期刊发表SCI论文30余篇。

王清远,四川大学教授,原成都大学校长。他于1998年获得巴黎中央学院博士学位,1999年至2003年在普渡大学工程学院从事博士后研究,并在鹿儿岛大学担任JSPS研究员。承担和完成重点、杰青和重大科研仪器项目等国家自然科学基金项目。发表Web of Science 收录论文200余篇,被他人引用5000余篇次,2014-2021连续八年入选Elsevier中国高被引学者。2006年获教育部自然科学奖一等奖(第一完成人),2014年、2019年分别获四川省科技进步奖一等奖(第一完成人),2018年、2022年分别获四川省教学成果一等奖(第一完成人),2018年获国家自然科学奖二等奖(第一完成人),2021年入选2020全球前2%顶尖科学家榜单(“生涯影响力”和“年度影响力”双榜单)。

傅正义,武汉理工大学材料学科首席教授,材料复合新技术国家重点实验室主任,国家杰出青年基金获得者;中国工程院院士、俄罗斯工程院外籍院士、世界陶瓷科学院院士、美国陶瓷学会会士、欧洲陶瓷学会荣誉会士;国家重点研发计划“基础材料”专家组专家,教育部科技委材料学部委员;国家自然科学基金委创新群体、国防科技创新团队学术带头人。长期从事多功能陶瓷与陶瓷基复合材料、结构/功能一体化复合材料、新结构与新材料体系探索、原位反应合成与制备新技术、高效烧结与加工新技术、材料过程仿生制备新技术等方面的研究。先后获国家技术发明二等奖2项、国家科技进步三等奖1项、省部级科技与教学奖励一等奖7项,发表高水平学术论文400余篇,获授权发明专利90余项。

- 杭师大朱雨田教授、陈建闻副教授/南开刘遵峰教授 AFM:连续静电纺丝核鞘摩擦电纳米纱线 - 无缝集成的高输出多功能传感材料 2025-11-25

- 封伟教授团队 Adv. Sci.:高性能多功能传感用共晶凝胶材料 2025-02-23

- 南京林业大学陈楚楚 Carbohyd. Polym.:无引发剂超强木基水凝胶应用于多功能传感 2025-02-20

- 昆士兰大学乔瑞瑞教授团队 AFM:液态金属纳米颗粒赋能高分辨水凝胶3D打印 2025-12-01

- 厦门大学白华课题组 Matter:液态金属有机高内相乳液用于同轴3D打印弹性导电纤维 2025-11-07

- 四川大学李忠明/鄢定祥/贾利川 Nat. Commun.:基于有限凝胶网络设计的高浓度液态金属油墨 2025-10-21