溶液中的圆偏振发光在生物成像、分子识别、水污染监测等领域具有重要应用前景。然而,溶液中手性有机分子产生的圆偏振光具有较小的不对称发光因子,通常在10-5-10-3之间。此外,手性有机发光分子的制备涉及手性拆分,该过程繁琐且成本高昂,不利于实现手性发光分子的广泛应用。因此,实现非手性有机发光分子溶液产生具有高不对称发光因子的圆偏振光具有重要意义。

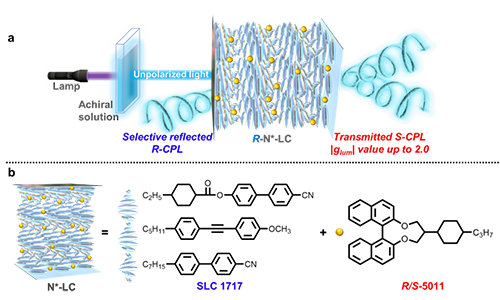

图1 复合体系圆偏振光产生示意图与液晶组成

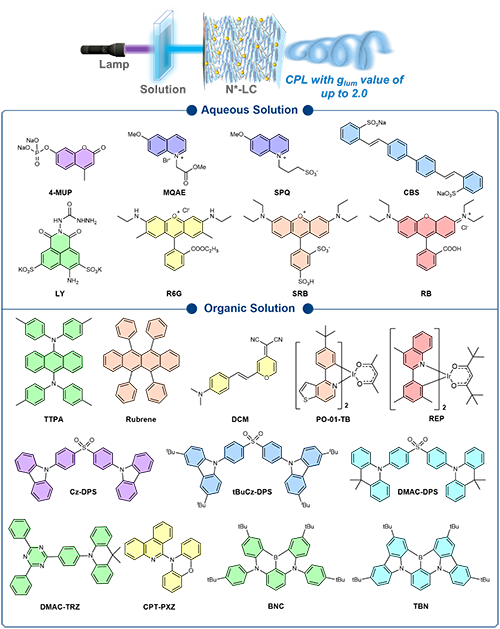

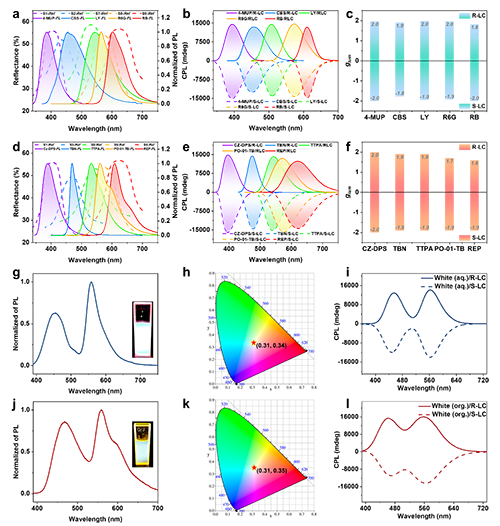

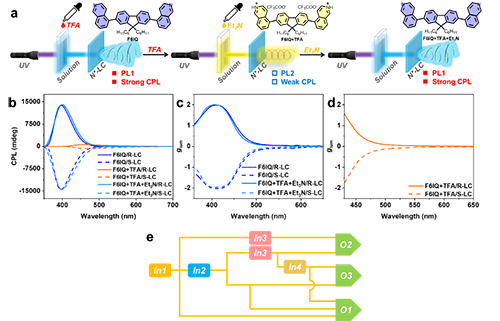

近期,中国科学院化学研究所分子识别与功能重点实验室的陈传峰研究员团队制备了一系列由SLC1717和R/S-5011组成的手性向列相液晶(N*-LC)。通过将N*-LCs置于非手性有机发光分子溶液的后面开发了一种通用策略(图1)。通过溶液-液晶复合体系的选择性反射透射机制产生了发光不对称因子超过1.5、甚至达到2.0的全色和白色圆偏振光。这种方法具有广泛普适性,从溶液体系的角度上讲,该方法适用于水溶液和有机溶液体系。从发光类型的角度上讲,该方法适用于各种类型的发射光,包括荧光、磷光、热激活延迟荧光(TADF)和多共振热激活延迟荧光(MR-TADF)(图2,图3)。此外,在分子水平上,该方法避免了手性有机发光分子所需的复杂手性拆分和纯化过程。在N*-LC水平上,这种方法避免了由于发光分子掺杂而造成的N*-LC有序组装的破坏。在材料层面,与传统光学元件相比,这些N*-LC材料更易于制备、更具成本效益。这些优势凸显了该复合方式在后续大规模应用中的潜力。此外,通过利用溶液体系的可逆酸碱响应和复合体系的选择性反射传输机制,成功实现了圆偏振光开关和逻辑门应用(图4)。这种通用且稳健的策略为构建圆偏振发光体系提供了新的灵感和设计理念。该工作以“Circularly polarized luminescence with high dissymmetry factors for achiral organic molecules in solutions”为题发表在《Nat. Commun.》上(Nat. Commun. 2025, 16, 2940)。文章的第一作者是中国科学院化学研究所博士研究生纪明君,共同第一作者是中国科学院化学研究所博士研究生赵文龙。该研究得到国家自然科学基金委、中华人民共和国科学技术部和北京分子科学国家研究中心的支持。

图2 本研究中测试的非手性发光分子的结构

图3 光谱测试结果示例

图4 逻辑门应用

该工作是陈传峰研究员团队近期关于实现高不对称因子圆偏振发光组装体系研究的最新进展之一。在过去的两年中,该团队首先制备了基于硼氮的手性聚合物R/S-PBN(Angew. Chem. Int. Ed., 2024, 63, e202412283)。这一聚合物自组装后表现出了0.07的电致发光不对称因子、9.8%的外量子效率以及36 nm的窄半峰宽。随后,该团队将商品化发光聚合物F8BT,R/S-5011和DBN-ICZ进行三元共组装(Adv. Mater., 2024, 36, 2406550),由于荧光共振能量转移(FRET)的存在,共组装体系表现出了0.16的电致发光不对称因子、4.6%的外量子效率和37 nm的窄半峰宽。此外,该团队制备了一种蓝色发光聚合物PFIQ,与R/S-5011进行二元共组装后得到的共组装体系表现出0.3的光致发光不对称因子,并显示圆偏振光能量转移的性质(Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, e202416863)。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-58355-8

- 华南理工大学赵祖金教授课题组 Angew: 非手性发光材料实现高效圆偏振电致发光 2023-04-09

- 中科院化学所贾迪研究员/马萨诸塞大学Muthukumar教授 PNAS: 偶极相互作用在带电大分子溶液中扮演的重要角色 2022-09-28

- 四川大学王宇/杨伟团队《Energy Storage Mater.》:粘结剂构象调控助力厚电极低能耗加工与微环境管理 2022-01-02

- 吴奇院士主讲《大分子溶液》讲习班将于2021年7月9-17日在成都举办 | 第二轮通知 2021-06-18

- 中科院化学所张金明、张军团队 TIMS:氢键重构 - 制备高不对称因子圆偏振室温磷光材料 2024-10-21

- 南邮赵强教授和南大陆延青教授团队 Adv. Mater.:高不对称因子圆偏振有机室温磷光 2023-08-28

- 同济大学刘国锋课题组 AFM 综述:胆甾相液晶组装体系中圆偏振发光的动态调控 2026-02-02