人类的心脏是自然界最高效的“泵”——若以每天跳动9万次计算,80年累计搏动次数高达26亿次。维持这一奇迹运转的“生命通道”,是纤细却至关重要的动脉血管通道。一旦这条“血液高速公路”因动脉粥样硬化等发生“车祸”,轻则血流“拥堵”(动脉狭窄),重则“全面瘫痪”(心肌梗死)。

近年来,全球人口老龄化、饮食结构和生活方式变化等原因导致心血管疾病患者激增。大量的患者由于血管狭窄、动脉粥样硬化需要介入治疗、血管置换或者搭桥术。可是,这些手术后容易发生术后血管再次狭窄和阻塞,而且目前临床还缺乏能够实时、长期监测手术部位血管健康状态的手段。北京纳米能源与系统研究所李琳琳研究员课题组前期工作研发了一种对血管无约束的可植入式血流动力学压电传感系统,通过将压电传感器固定在动脉血管外围,血流应力作用于传感器产生电信号,实现了对血流动力学的实时、无线监测,而且传感器不会干扰动脉血管的结构和动态生长(Small 2023, 20, 2304752)。

相关工作近日以“Electronic vascular conduit for in situ identification of hemadostenosis and thrombosis in small animals and nonhuman primates”为题发表在Nature Communications。北京纳米能源与系统研究所李琳琳研究员、王中林院士和上海交大第九人民医院邹多宏主任医师为该论文的共同通讯作者,北京纳米能源与系统研究所博士后刘志荣(现为北京理工大学副教授)、北京纳米能源与系统研究所博士生汤楚玉和上海交大第九人民医院韩楠楠为本论文的共同第一作者。

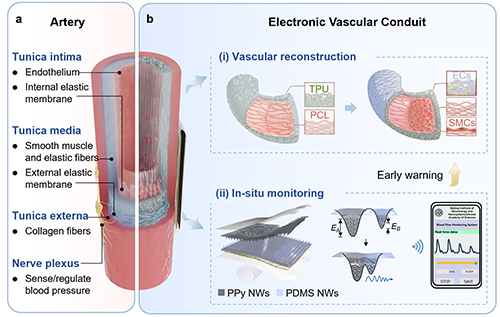

人工电子血管的构造:

图1 天然动脉和人工电子血管的结构示意图

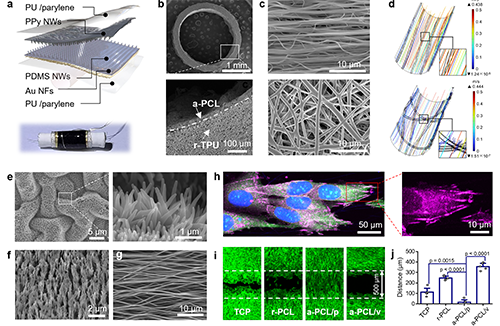

图2人工电子血管的结构表征

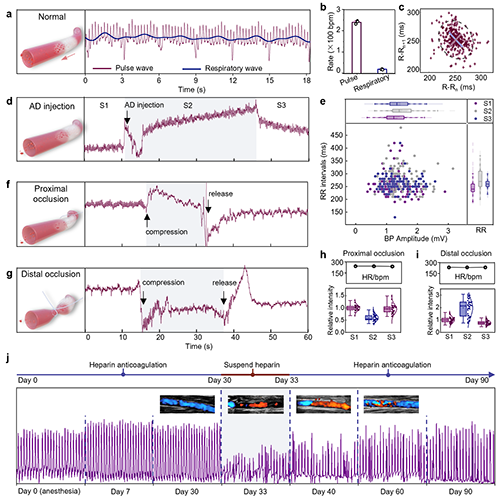

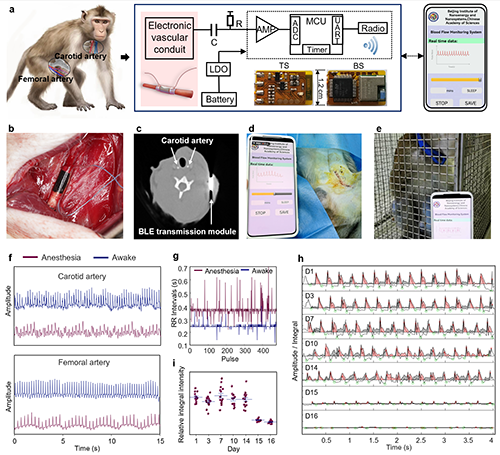

兔/食蟹猴动脉移植后监测效果验证

图3 兔颈动脉移植后血流动力学监测效果

图4 食蟹猴颈/股动脉移植后血流动力学监测效果

原文链接:

Zhirong Liu#, Chuyu Tang#, Nannan Han#, Zhuoheng Jiang, Xi Liang, Shaobo Wang, Quanhong Hu, Cheng Xiong, Shuncheng Yao, Zhuo Wang, Zhong Lin Wang*, Duohong Zou*,Linlin Li*. Electronic vascular conduit for in situ identification of hemadostenosis and thrombosis in small animals and nonhuman primates. Nat. Comm. 2025, 16, 2671

https://www.nature.com/articles/s41467-025-58056-2

李琳琳课题组主页:https://www.x-mol.com/groups/lilinlin