Multiscale Failure Mechanisms of Ternary Oxide Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries

Energist 能源学人 2025年11月2日08:04 广东

【成果概述】

锂离子电池因其在高能量密度和长循环寿命方面的显著优势而被广泛应用于电动汽车和便携式电子设备。其中,镍钴锰三元氧化物正极材料(LiNixCoyMn1-x-yO2,简称NCM)因其高能量密度(200–300 Wh·kg-1)、可调节的电压平台和良好的倍率性能,已成为电动汽车电池的主流正极材料,尤其是在高端电动汽车市场。然而,NCM材料尤其是高镍含量的NCM(镍含量x > 0.8)在大规模应用中仍面临快速失效的问题,这严重缩短了锂离子电池的循环寿命。

为应对上述挑战,武汉理工大学木士春教授与曾炜豪助理研究员团队从原子、颗粒到电极的多尺度视角出发,系统地剖析了NCM材料的失效机制。研究结果表明,NCM材料的失效是一个复杂的多尺度过程,涉及原子尺度的阳离子混排和氧空位形成、颗粒尺度的微裂纹和颗粒破碎以及电极尺度的活性材料与集流体的分层。此外,研究还讨论了多尺度上的相变和副反应,并评估了能够精确识别这些尺度上退化现象的先进表征技术。通过建立跨尺度框架,该研究旨在启发下一代NCM正极材料的合理设计,并指导废旧NCM材料的回收和再利用。

该研究成果已以“Multiscale Failure Mechanisms of Ternary Oxide Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries”为题发表在Advanced Materials上。

图1 三元正极材料跨尺度失效机理示意图。

图2 全文的“总括图”,把分散于原子、颗粒与电极三个尺度的退化机理串成一条因果级联链,用于说明“原子层面的不可逆电子结构变化→颗粒尺度的力学/相变破坏→电极尺度的反应与结构失衡”的放大过程。

【研究背景】

尽管锂离子电池(LIBs)NCM材料在能量密度和电化学性能方面表现出色,但其在实际应用中仍面临重大挑战,尤其是循环寿命和安全性能的迅速衰减。这主要归因于NCM材料在电化学循环过程中发生的复杂多尺度失效机制,这些机制涉及机械、化学和电化学因素的相互作用。当前,尽管已有大量研究致力于揭示NCM材料的失效机理,但这些研究往往局限于单一尺度,难以全面揭示材料在复杂电化学环境中的动态演变过程。因此,需要采用跨尺度的视角,系统分析NCM材料从原子尺度到电极尺度的失效机制,成为推动锂离子电池技术进步的关键。通过这种跨尺度理解三元正极NCM的失效机理,有助于推动新型三元正极材料的研发,找到更经济高效的材料组合,降低生产成本,也可以为电池回收提供思路,开发更有效的电池回收技术,提高资源再利用效率。

【主要内容】

1. 原子尺度

NCM材料的降解起源于原子尺度的动力学过程。在NCM材料中,阳离子混合和晶格氧损失在原子尺度上相互作用。阳离子混合阻断Li+传输通道,引起结构变化,增加晶格氧不稳定性。相反,晶格氧损失进一步破坏材料结构,加速包括阳离子混合的降解过程。

NCM材料具有α-NaFeO2型层状结构,其阳离子混排现象主要表现为Li+/Ni2+混排,这种混排在材料合成和电化学循环过程中均会发生。混排的本质原因是Ni2+离子的磁相互作用。Ni2+具有强磁矩,导致三角形排列的Ni2+产生相反的磁矩,从而引发磁阻挫。这种不稳定性促使Ni2+从过渡金属层迁移至锂层。此外,Ni2+和Li+的离子半径相近(Ni2+为0.69 ?,Li+为0.76 ?),进一步促进了这种混排。随着Ni含量的增加,Li/Ni混排程度呈近线性增长,这主要归因于Ni3+的高自旋状态引起的磁阻挫。此外,Ni离子迁移主要有两种路径:四面体位置跳跃(Oh-Td-Oh)和氧气哑铃跳跃(Oh-VO-Oh),这两种迁移路径协同作用,共同驱动阳离子迁移,抑制Ni迁移是缓解阳离子无序的关键策略。

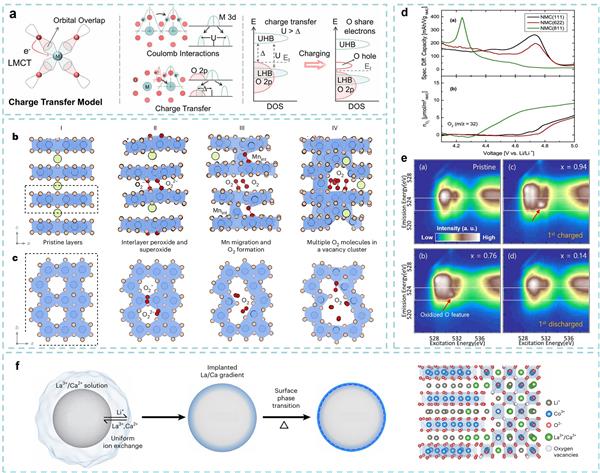

图3 a)Li/Ni混合。B)Ni,Co和Li的磁矩。c)LiNixCoyMnzO2阴极材料中阳离子无序程度与Ni含量之间的关系。d)镍原子的两种迁移路径以及不同迁移路径和不同脱Li量下镍的迁移能变化曲线。e)F,Cl,Br,和I掺杂对NCM 811中Li/Ni反位缺陷形成能的影响。f)F掺杂对Ni离子迁移能垒的影响。

在NCM阴极材料中,氧空位点缺陷在高电压等苛刻条件下产生,会破坏电荷平衡和晶格稳定性,加速如阳离子混合等降解机制。由于NCM材料的带隙较窄,其晶格氧容易在充电过程中因电子转移而变得不稳定,进而形成氧空位并聚集,最终可能释放O2分子。这一过程在高镍含量的NCM材料中更为显著,且主要通过Ni3+的还原途径发生,因为Ni3+的能级更接近费米能级,使得氧的释放活化能较低(0.5 - 1.5 eV)。例如,NCM811在4.3V左右就开始释放氧气,且释放量几乎是NCM111和NCM622的两倍。尽管NCM111和NCM622的氧氧化还原反应具有一定的可逆性,但当充电状态(SoC)超过0.8时,不可逆的氧损失会急剧增加。为了抑制晶格氧的损失,可以通过掺杂增强TM-O键和扩大晶格间距,或者采用表面涂层减少晶格氧与电解质的副反应,从而提高材料的结构稳定性和抑制表面退化。

图4 a)电荷转移模型。b,c)氧二聚体的形成和TM的迁移,以及O2聚集的机制。d)在第一次充电过程中具有不同Ni含量的NMC的氧释放行为。e)不同SoC下的氧氧化行为。f)表面工程抑制层状阴极材料晶格氧的损失。

2. 颗粒尺度

NCM材料的原子尺度结构退化根本上源于在充电补偿过程中电子结构的不可逆演变。随着这些原子级缺陷的累积,它们会在颗粒级别引发晶格畸变和局部应力集中,最终导致机械失效。这种机械退化通常表现为颗粒开裂,其中初级颗粒中的微裂纹作为初始缺陷进行扩展,进而导致次级颗粒的破碎。这种破坏加速了结构完整性和电化学性能的整体退化。

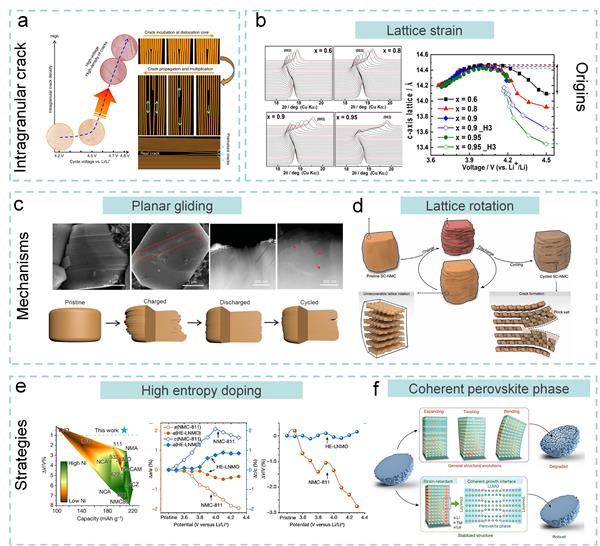

晶内裂纹的形成源于应变集中、结构缺陷或相变,常在预先存在的缺陷处形核,如空洞、位错和杂质。在高电压循环(>4.5V)时,由于大量锂提取导致晶格不稳定和位错产生,晶内裂纹密度显著增加,位错核心处的晶格错配和畸变导致局部应变积累。高镍NCM材料中应变积累更为显著,表现为接近满充电时显著的体积收缩,沿c轴的晶格收缩随镍含量增加而增大,从NCM(Ni=0.6)的2.6%增至NCM(Ni=0.95)的6.9%。因此,高镍NCM中的晶内裂纹更为严重。晶内裂纹形成过程复杂,充电时应变积累导致(003)平面滑移和c轴晶格旋转,形成裂纹;放电时应变缓解,裂纹可逆。但随着循环进行,裂纹完全恢复能力下降,导致不可逆表面裂纹积累。

图5 a)晶体中的内部裂纹与循环电压和位错辅助的内部裂纹演化过程示意图相关。b)不同Ni含量的(003)面的原位XRD图,以及c轴晶格参数的变化曲线。c)在循环过程中通过平面滑动的可逆微裂纹的演化。d)重复的晶格旋转而在晶体内部形成内部裂纹。e,f)高熵掺杂策略(e)和钙钛矿相(f)抑制了应变累积并减轻了内部裂纹的形成。

在多晶NCM正极材料中,各向异性体积变化是晶间裂纹形成的关键。这种各向异性在一次颗粒边界处集中应变,引发晶间裂纹并向二次颗粒表面扩展。裂纹为电解液渗透提供通道,加速化学降解。裂纹演变的定量分析表明,循环速率和截止电压是影响裂纹、结构稳定性和界面性能的关键因素。例如,NCM811在0.5C至6C的循环速率下,裂纹面积分数从1.19%增加到1.71%(4.25V截止电压),而当截止电压提高到4.9V时,裂纹面积分数显著上升至2.56%。长裂纹的生长使孤立微裂纹演变为互联网络,破坏电子传导路径并加速结构降解。一次颗粒的随机取向加剧了内部应力不均匀性。硼掺杂可诱导一次颗粒径向排列,均匀分布应变,抑制裂纹萌生和扩展。优化一次颗粒尺寸可减少应变积累,提升机械完整性和循环耐久性,验证了元素掺杂策略的有效性。

图6 a)由初级粒子的各向异性引起的晶间裂纹。b,c)不同充电速率晶间裂纹与截止电压相关,以及裂纹面积和长度的统计。d)通过初级粒子径向排列的微观结构控制策略。

3. 电极尺度

电极设计和制造中的缺陷(如涂层不均、卷绕不当、过度压实和厚度不均)破坏了微观结构的均匀性和离子传输,导致局部电流密度和机械应力集中。这些缺陷在循环过程中累积,加剧了反应的不均匀性。厚度不均会使较厚区域承受更大的膨胀应力,导致界面分层。三元正极的厚度通常在50–300微米之间,超厚设计(≥200微米)需要设计孔隙或导电网络来缓解离子/电子传输瓶颈。电化学反应的不均匀性表现出深度和孔隙依赖性,表面颗粒因暴露面积增加而更易反应,形成寄生副产物和裂纹,而内部颗粒则因传输阻力大而SoC较低。这种SoC梯度导致电极表面过早过充电,加速电极退化。横向不均匀性表现为高SoC和低SoC区域之间的电位差和电荷转移电阻差异。

图7 a)由不均匀涂覆引起的电极的膨胀应力。b)电极片卷绕点处的拉应力和压应力。c)电极片压制力对孔隙率和裂纹的影响。d)电极厚度对Li+传输的影响,过厚的电极具有阻碍作用。e)原始和老化的循环电极横截面白色光图像。f)电极上电位不均匀分布图。

活性物质颗粒、导电剂和粘结剂的分布对电极性能至关重要。均匀的导电剂和粘结剂涂层可降低电阻,而局部聚集会增加孔隙曲折度,阻碍离子传输。颗粒与网络接触不完全会导致电化学响应延迟,长期循环中逐渐破坏传导路径。电化学循环促进微裂纹扩展,导致活性颗粒脱落。这种网络退化由三个机制引起:颗粒体积变化产生的内部应力、粘结剂的物理化学退化,以及高SoC下NCM颗粒的强氧化性引发的界面副反应。

图8 a)含有活性物质、导电剂和粘合剂的异质电极。b)粘合剂失效类型。c)导电添加剂对电极中Li+传输特性的影响。

4. 多尺度

鉴于NCM材料中降解过程的复杂性,许多失效机制不能仅仅归因于单一特定尺度。这些行为通常在多个尺度上表现出来,从原子级别的结构变化到电极级别的性能退化,经历动态演变。

在层状NCM材料的电化学循环中,锂离子的脱出引发过渡金属的价态变化和TM与氧之间的库仑相互作用改变,驱动相变。NCM通常会经历H1-M-H2-H3-H1-H3-H4-O1的相变序列,且H4和O1相在充电后无法完全逆转,随着循环累积,最终可能演变为尖晶石相或岩盐相。不同NCM组成材料因过渡金属种类、浓度和结构稳定性差异,相演变路径和电压曲线不同。例如,NCM9055在3.0-3.6V电压范围内发生H到M的相变,随后依次经历M、H2、H3相,最终形成H4相。而NCM811和NCM622的H2-H3相变峰强度降低或消失,表明相变受抑制或不存在。相变路径还受动力学控制,低循环速率下形成无序岩盐相,高循环速率下形成尖晶石相。这种不可逆的相演变也反映了从表面到本体的逐渐结构重构。在本体区域,NMC811保持原始层状结构,而靠近表面时形成无序层状结构,外表面层形成岩盐相,阻碍锂离子扩散。

图9 a)充电和放电过程中层状电极的结构演变。b)各种NCM变体的充电-放电曲线和dQ/dV曲线显示了充电和放电过程中的结构演变。c,d)从体相到表面相的不可逆相变。 e)降解的多晶和单晶NCM中的O 1相和岩盐相。

在NCM材料的合成和后处理中,富镍NCM活性材料对H2O和CO2敏感,表面残留LiOH和Li2CO3。这些残留物引发多尺度耦合的复杂副反应网络,显著降低电池性能。在高电压下,Li2CO3分解和LiOH与电解液的反应生成腐蚀性产物,形成高阻抗界面层,阻碍Li+传输,导致结构不稳定。HF酸蚀NCM晶格,溶解过渡金属离子,这些离子迁移至阳极表面,破坏SEI膜,加剧电解液分解。随着截止电压升高,TM溶解显著增加,NMC811表现出最严重的TM溶解。这些多尺度副反应具有正反馈特性,颗粒表面阻抗层增厚加剧局部极化,促进电解液氧化分解,电极机械脆性增加导致新的活性表面暴露,形成持续降解的恶性循环。

图10 a)NCM三元阴极暴露在空气中的表面变化。b)还原性电解质分解引起的表面降解。c)TM金属离子在不同截止电压下的溶解浓度。d)通过引入纳米结构稳定剂减少副反应和TM离子溶解。

5. 跨尺度表征手段

NCM正极材料的失效涉及多个物理场的复杂耦合,单一尺度研究难以全面揭示失效机制。跨尺度表征方法通过整合多种实验和模拟手段,关联不同尺度上的物理、化学和力学过程,提供更全面的失效分析。

在原子尺度,XRD、NPD、XAS等技术用于探测原子位置、价态和化学环境,揭示Li/Ni迁移和晶格氧损失机制,但空间分辨率有限。STEM技术提供高分辨率的晶体缺陷和相分布信息,RIXS和NMR分别用于检测氧氧化还原反应和分析电解液与正极材料的相互作用。在粒子尺度,电子显微镜技术和TXM观察形态、结构和成分变化,BCDI技术提供晶格畸变的统计信息,TXM-EXAFS技术可视化Ni价态和晶格应变的耦合,OM技术表征Li+分布。在电极尺度,XCT和NCT用于非破坏性成像,揭示集流体腐蚀、孔隙率变化和颗粒脱落等制造缺陷,高分辨率XCT结合DEM模拟优化工艺参数,NCT对轻元素更敏感,适用于解析电极结构中的细微特征,揭示锂分布和电解液耗竭的异质性。

图11 a)使用4D-STEM直接成像Li1.2[Ni0.13Mn0.54Co0.13]O2中的氧置换。B)RIXS系统和RIXS图像的示意图,左部分是光谱分析设备,右侧部分是能量色散或空间分布图像的检测。c)TXM设备原理示意图。d)带有入射和衍射X射线束的BCDI光束线采集装置。e)iSCAT结构中的OM,用于电化学反应过程中电极材料或相关活性物质的原位光学检测和成像分析的系统。f)圆柱形电池的XCT重建。g)圆柱形电池放电过程中的Operando NCT图像。

6. 跨尺度研究面临的挑战与对策

尽管在NCM材料失效机理的研究方面已经取得了显著进展,但仍面临诸多挑战,尤其是在跨尺度研究方面。这些挑战主要集中在以下几个方面:

原子尺度的挑战与对策:尽管通过原子级表征技术(如AC-STEM)已经揭示了NCM材料的失效行为,如过渡金属迁移、晶格氧损失以及表面重构层中的纳米相变,但这些失效行为的起源仍然存在争议。此外,由于锂离子迁移的飞秒动力学特性,原子重排和结构演化几乎是瞬时的,这使得捕捉中间态极为困难。基于最小能量构型的模拟和计算与充/放电过程中的亚稳态结构存在冲突。需要开发飞秒级原子级表征技术(例如超快电子显微镜),并结合亚稳态密度泛函模拟和分子动力学(MD)建模。这种方法可以捕捉离子迁移的瞬态中间态,并阐明它们对结构稳定性的影响。此外,通过数据统计量化每种失效行为对电化学性能的贡献,有助于解构这些复杂的相互关系。

颗粒尺度的挑战与对策:颗粒尺度的失效机制涉及电化学、机械应力和热效应的复杂耦合。在复杂条件下(例如快速充电、高温、外部压力),这些耦合的相互作用是关键的研究挑战。此外,在电化学松弛期间,锂离子通过粒子接触或在局部范围内通过电解液在粒子之间转移,但粒子之间的接触-自催化反应及其机制尚未得到很好的理解。需要开发具有纳米级分辨率的电化学探针技术,并结合用于锂浓度(如APT)或元素价态(如TXM)的可视化检测方法,以精确定位NMC粒子,定量分析其结构和化学组成,从而阐明三元正极材料粒子之间的相互作用。

电极尺度的挑战与对策:在电极尺度,难以可视化电极内部和边缘的电化学反应不均匀性。此外,在由活性材料、导电剂和粘结剂组成的复合结构中,局部导电网络的重建和孔隙结构的演变之间存在更复杂的关系,增加了研究失效机制的难度。例如,导电剂的聚集或不均匀分布可能会产生电子传输的孤岛效应。此外,不同镍含量的NCM在表面反应性、体积稳定性和吸湿性方面存在差异,导致水敏感性和失效机制的显著变化。需要开发3D层析成像技术和原位电化学CT技术,以实现对电极区域的3D原位监测,并跟踪NCM电极中电化学反应的不均匀性。此外,需要系统地分析镍含量与水敏感性之间的关系,以助于研究电极尺度的失效机制。

跨尺度视角的挑战与对策:NCM正极材料的降解是一个渐进的多尺度过程,原子尺度的不稳定性通过粒子和电极尺度级联,最终恶化电化学性能。从原子尺度的电子结构不可逆变化开始,这些变化通过粒子尺度的晶格应变积累,导致微裂纹、粒子粉碎和相变,进一步破坏微观结构。这些粒子尺度的损伤会增加电极极化,暴露新的反应性表面,加速寄生副反应,如电解液分解和表面膜形成。在电极尺度,这些粒子尺度的损伤会导致界面电阻增加和导电/粘结网络退化。随着电流分布越来越不均匀,反应不均匀性加剧,导致局部过充和活性材料的未充分利用。需要开发实时缺陷跟踪技术,以揭示结构演化的起源并预测NCM材料的降解路径。需要开发可扩展的多尺度因果建模,以映射NCM正极材料的级联失效机制,将原子级失效与电极级退化联系起来。例如,原子尺度的阳离子混合可能会产生传播到介观尺度裂纹的晶格应变,而电解液通过微裂纹的渗透可能会导致电极的异质退化。建立这些框架需要将不同的实验方式整合到统一的数据集中,例如原位TEM用于晶格行为、X射线层析成像用于粒子缺陷和电流映射用于电极性能。需要使用可解释的机器学习模型,如因果图网络,来提取真正的因果关系,而不仅仅是简单的相关性,并且必须迭代改进以提高故障预测的准确性。

【结论与展望】

本文从原子、颗粒到电极的多尺度视角,系统剖析了NCM正极材料的失效机制,揭示了其失效是一个涉及多尺度的复杂过程,包括原子尺度的阳离子混排和氧空位形成、颗粒尺度的微裂纹和颗粒破碎以及电极尺度的活性材料与集流体的分层等。这些失效机制相互耦合,形成正反馈,加速电池性能的退化。通过先进表征技术,如STEM、RIXS、OM、XCT等,能揭示材料在不同尺度上的结构变化,为失效机制的研究提供了有力支持。同时,通过掺杂、涂层和结构设计等方法,可以有效抑制NCM材料的失效,提高其性能和寿命。此外,理解NCM材料的失效机制不仅有助于设计高性能的下一代正极材料,还能为废旧NCM材料的高效回收和再利用提供指导,提高资源利用效率。

未来的研究方向应包括开发超快、高分辨率的表征工具和高效的数据处理方法,构建多尺度因果模型,建立闭环系统以实现电池系统的数字孪生和智能管理,以及设计分子靶向再生策略,实现性能恢复和材料循环利用,推动锂离子电池技术向精准再生和闭环利用的方向发展。

【文章链接】

Jun Su, Dongqi Li, Juan Wang, Weihao Zeng,* Xuanpeng Wang, Xingye Chen, Shichun Mu*, Multiscale Failure Mechanisms of Ternary Oxide Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries. Advanced Materials, 2025, e06063. https://doi.org/10.1002/adma.202506063

【通讯作者简介】

木士春教授 武汉理工大学首席教授,国家级高层次人才,博士生导师,英国皇家化学会会士。长期致力于锂离子电池材料及电催化材料研究。以第一作者/通讯作者身份在Nat. Commun.、Adv. Mater.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Energy Environ. Sci.、Nano Lett.等国内外期刊上发表高水平论文320余篇。

曾炜豪 武汉理工大学,材料复合新技术全国重点实验室,助理研究员,从事锂离子电池正极材料设计构筑及修复再生研究。已作为第一作者/通讯作者在Nat. Commun.、Adv. Mater.、Energy Environ. Sci.、Nano Lett.、ACS Energy Lett.、Energy Storage Mater.等国内外著名期刊上发表16篇高水平论文,申请国家发明专利8项。